∙L'épaule∙

Généralités :

Complexe composé de 5 articulations

Rôle principal d'orienter le membre supérieur

Articulation la plus mobile du corps avec des mouvements dans les 3 degrés de libertés

Intervient dans la marche (l'homme à conserver une marche croisée, vestige de la quadrupédie → permet l'équilibre et de changer de rythme facilement)

⁃ La sterno-claviculaire ⁃

Description :

Type : en selle : 2 degrés de libertés

Met en présence :

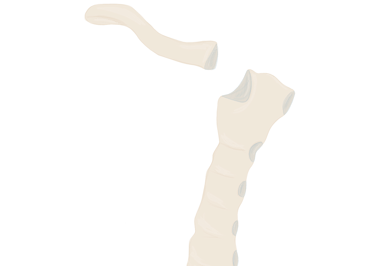

L'extrémité médiale de la clavicule

Le sternum

La première côte

✧ Les surfaces articulaires ✧

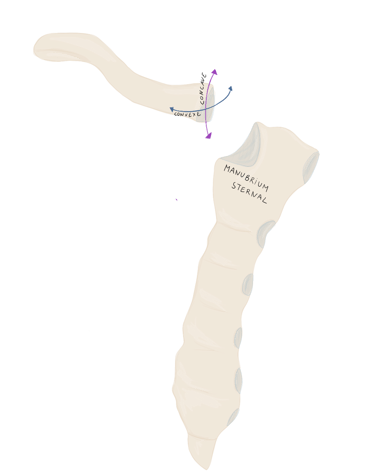

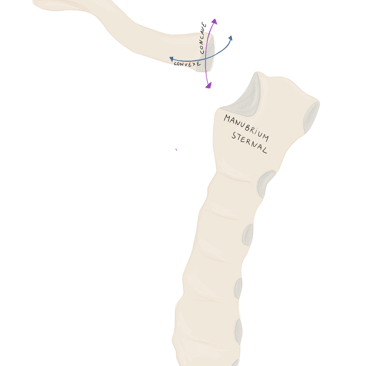

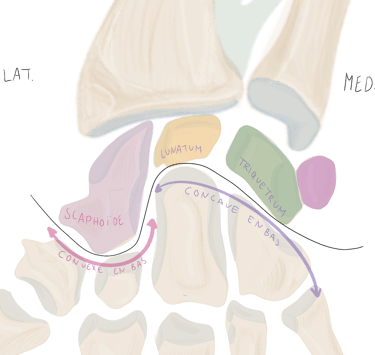

Niveau sternal :

Situation SA : niveau partie supéro-latéral du manubrium sternal → l'incisure claviculaire

Forme : concave dans le sens frontal de haut en bas et convexe dans le sens sagittal

Niveau claviculaire :

Situation SA : partie inférieure de l'extrémité médiale

Forme : convexe dans le sens frontal / concave dans le sens sagittal

inversement conformé à l'incisure claviculaire

Se prolonge vers le bas par le bord supérieur du premier cartilage costal

Le disque articulaire :

Situation : s'interpose entre les 2 surfaces

S'attache : sur la surface articulaire de la clavicule, sur le premier cartilage costale et sur la capsule

Est solidaire à la clavicule (quand elle se luxe, il part avec)

Fonction : assure en plus au niveau de l’articulation un écartement des surfaces articulaires puisqu’il les sépare qui va rajouter un degré de liberté, la rotation axiale aux deux degrés de liberté rencontrés dans une articulation en selle.

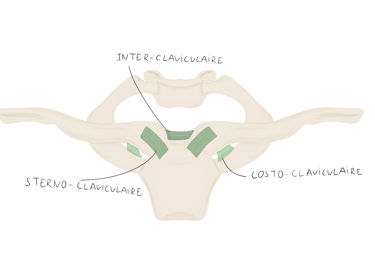

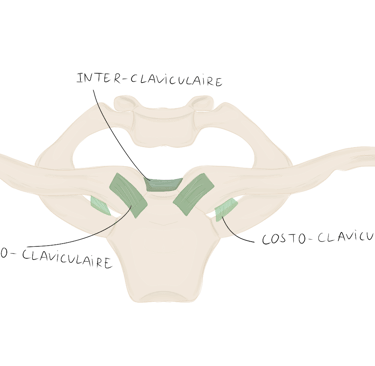

✵ Les moyens d'union ✵

La capsule articulaire :

S'insère au pourtour des surfaces articulaires

Lâche et épaisse

La membrane synoviale :

Va tapisser la face profonde de la capsule

Le ligament sterno-claviculaire : antérieur et postérieur

S’attachent sur le pourtour des surfaces articulaires sternales,

claviculaires et sur le premier cartilage costal.

Le postérieur va être plus résistant que le ligament antérieur

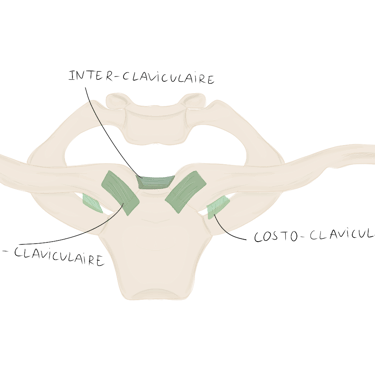

Le ligament inter-claviculaire :

il passe au dessus de l’incisure jugulaire du manubrium sternal

en s’y attachant pour rejoindre la partie supérieure des extrémités médiales de chaque clavicule.

Le ligament costo-claviculaire :

Le plus solide de l’articulation

Fonction :

fixe la partie inférieure de l’extrémité médiale de la clavicule → au bord supérieur du premier cartilage costal

et il déborde sur la partie adjacente de la première côte.

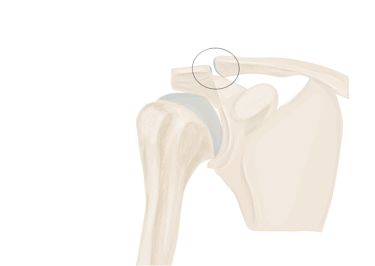

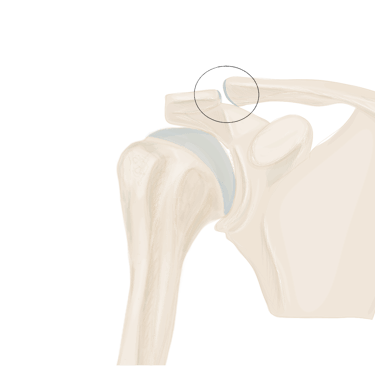

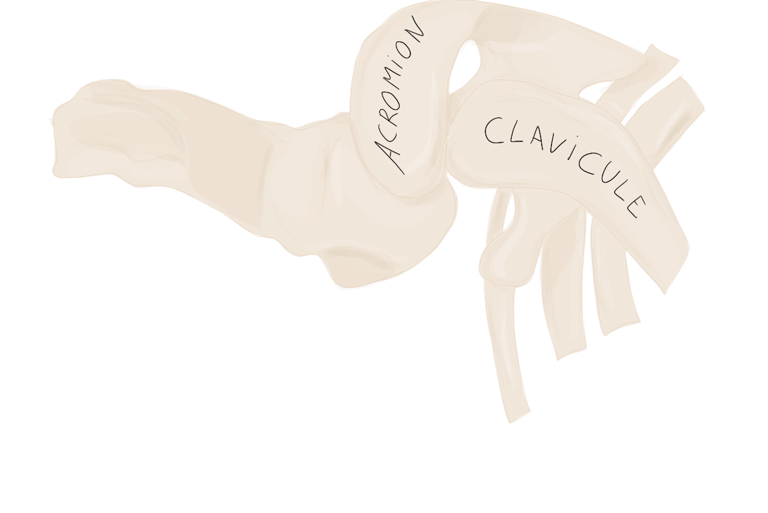

⁃ L'acromio-claviculaire ⁃

Description :

Type : plane

Permet glissement à faible amplitude

✧ Les surfaces articulaires ✧

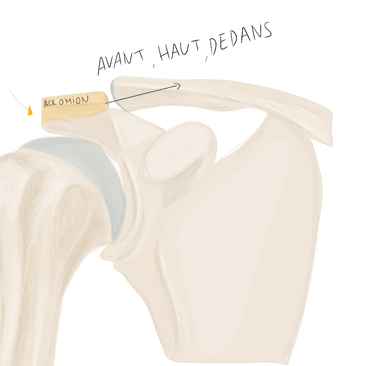

Niveau acromial :

Situation SA : niveau bord médial de l'acromion

Type : plane

Forme : légèrement convexe

Orientation : légèrement convexe, orienté en avant, en dedans et en haut

Niveau claviculaire :

Situation SA : face inférieur de la clavicule

Type : plane

Forme : légèrement convexe vers l'arrière

Orientation : en arrière, en dehors et en bas

La clavicule est comme posé sur l'acromion, cette orientation définit la mobilité en touche de piano en cas de traumatisme ligamentaire.

Ces deux surfaces articulaires sont des surfaces planes

Recouvert de fibro-cartilage

L’articulation est très instable (du fait qu’elle soit plane ou convexe)

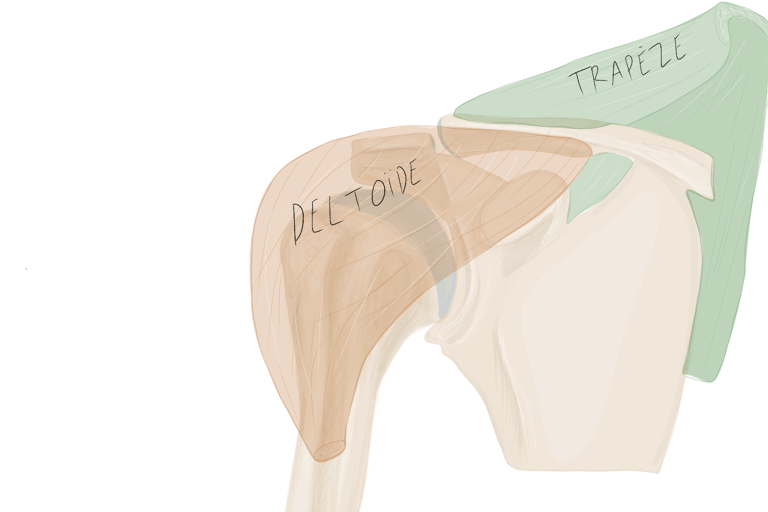

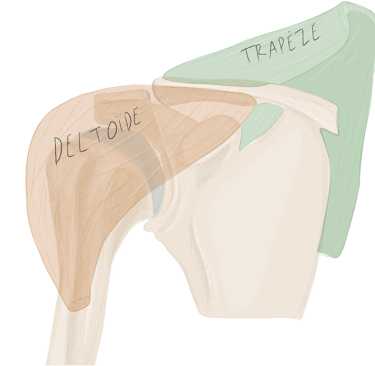

Protégée par un fourreau musculaire composé du trapèze et du deltoïde.

Il peut y avoir de manière très inconstante un disque articulaire,

lorsqu’il est présent, il est solidaire de l’acromion et on le compare à un ménisque.

Il reste en place en cas de luxation de la clavicule

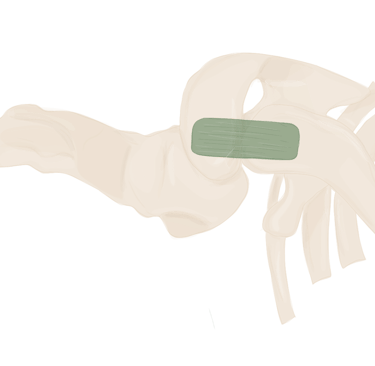

La capsule articulaire :

S'insère au pourtour des surfaces articulaires

Manchon fibreux, épais, résistant

La membrane synoviale :

Va tapisser la face profonde de la capsule

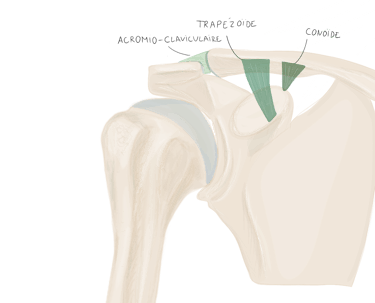

Le ligament acromio-claviculaire :

Renforce la partie supérieure de la capsule

Est très puissant

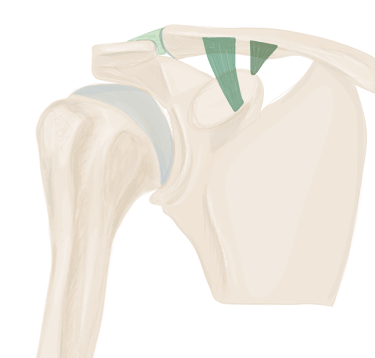

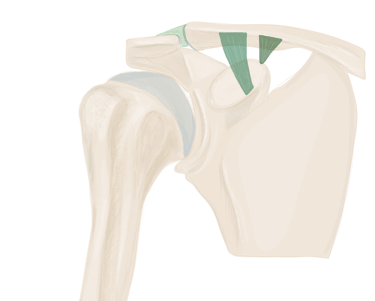

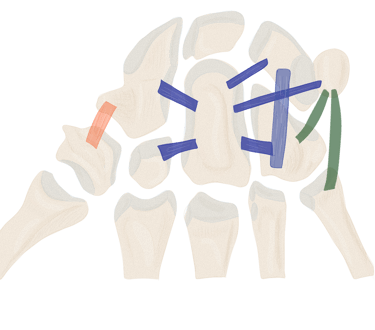

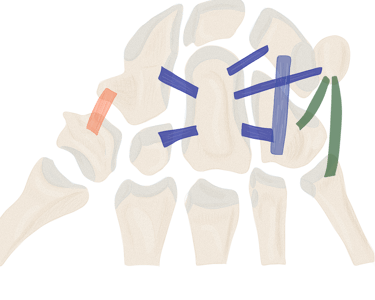

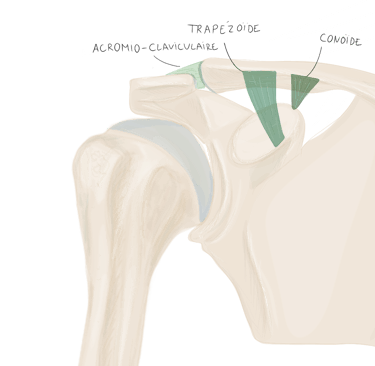

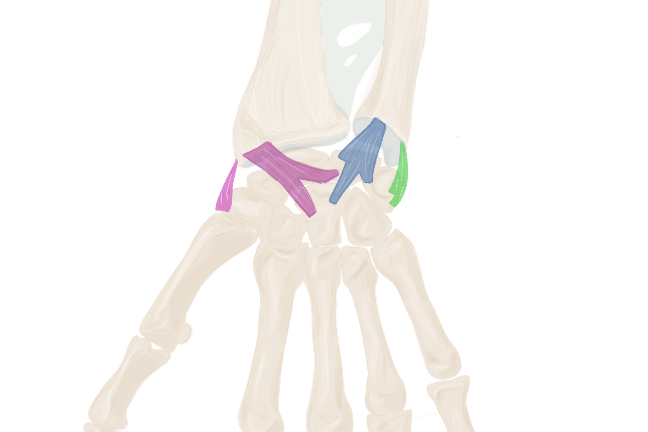

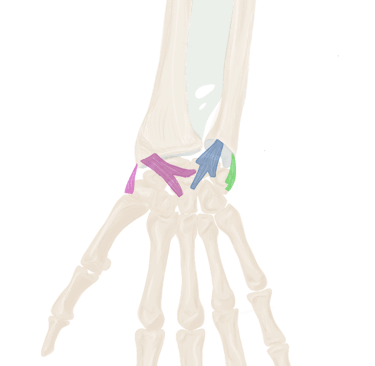

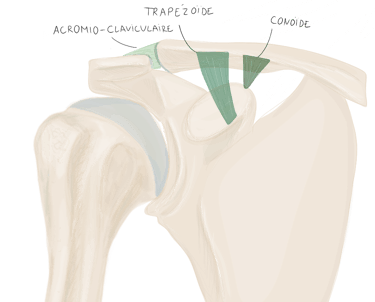

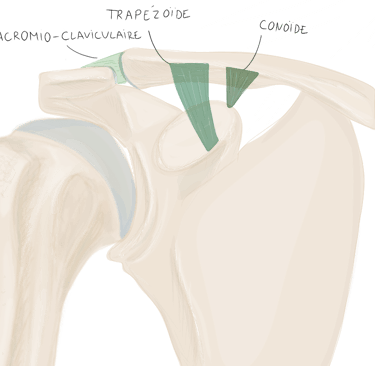

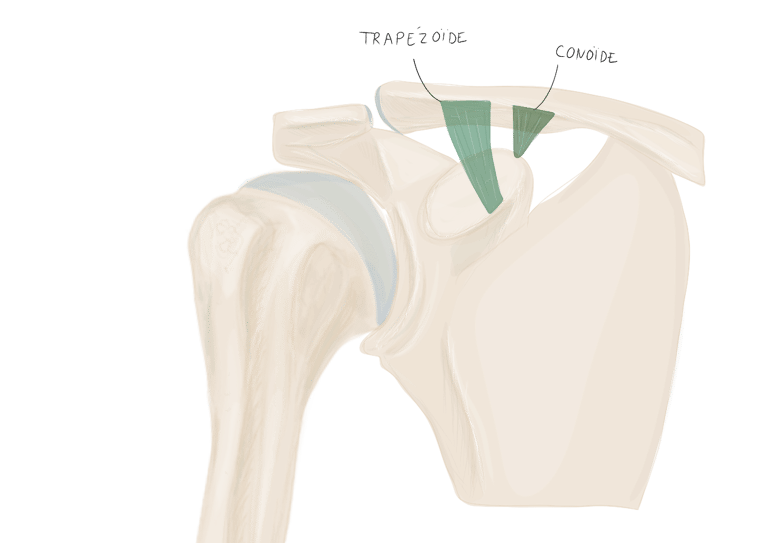

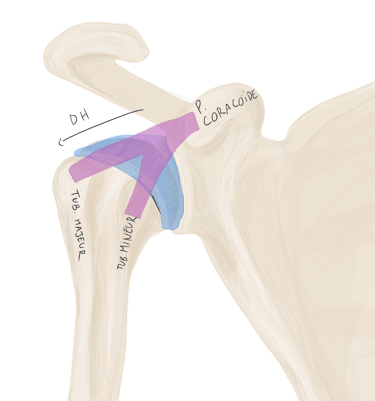

Le ligament conoïde : faisceau médial

forme : triangulaire, éventail dans un plan frontal

Origine : Partie postérieure du bord médial du processus coracoïde

Terminaison : Sur le tubercule conoïde (à la face inférieure de la clavicule)

Le ligament trapézoïde : faisceau latéral

Lame fibreuse quadrilatère oblique en haut et en dehors.

Origine : Le bord médial de la portion horizontale du processus coracoïde

Terminaison : La ligne trapézoïde de la face inférieure de la clavicule

La chape trapézo-deltoïdienne :

Formée : de l’aponévrose ventrale du deltoïde et du trapèze

Passe en continuité devant le bord ventral de la clavicule.

Sa rupture associée à celle des ligaments coraco-claviculaires

Se traduit par le signe de la touche de piano.

Les ligaments coraco-claviculaires :

Sont 2 : latéraux et médiaux, séparés par une bourse séreuse

Fonction : amarre la clavicule vers le bas

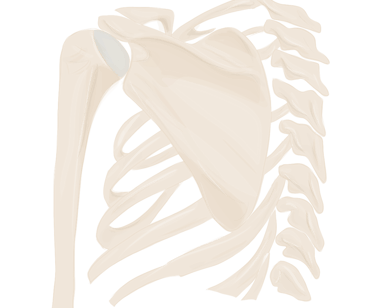

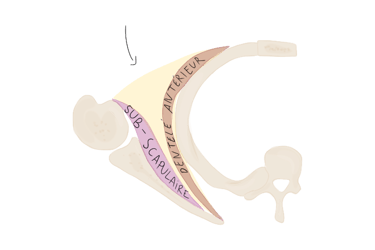

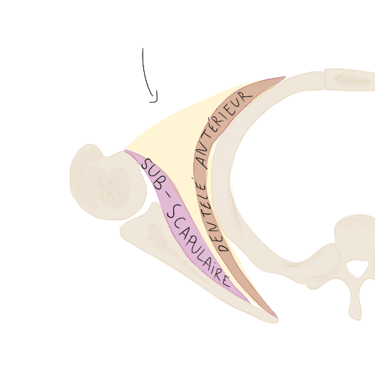

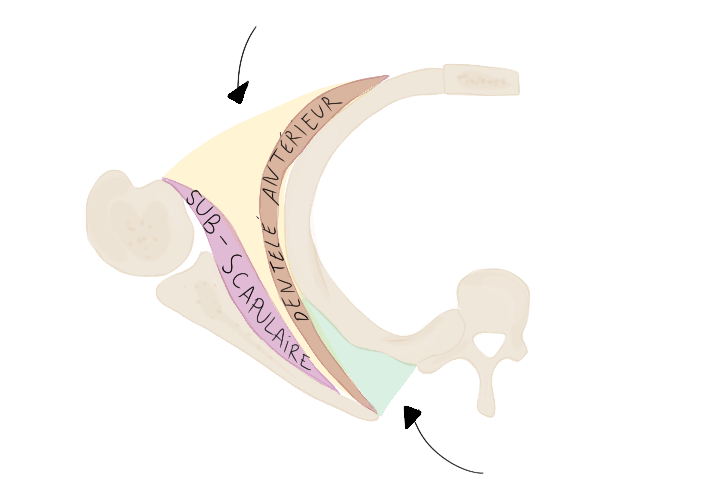

⁃ La scapulo-thoracique ⁃

Description :

Type : Fausse articulation d'un point de vue anatomique

assimilé à une syssarcose

Rôle essentiel dans la mobilité :

de la ceinture scapulaire

du membre supérieur

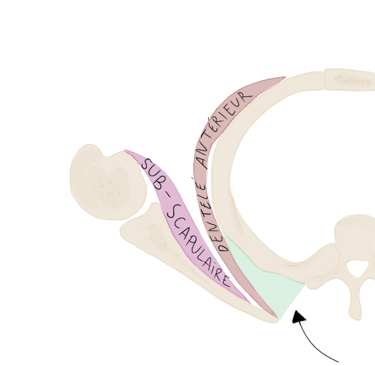

On considère deux espaces cellulo-graisseux disposés de part et d’autre du muscle dentelé antérieur entre :

les plans osseux du thorax

et de la scapula

On trouve :

un espace serrato-scapulaire

un espace serrato-thoracique

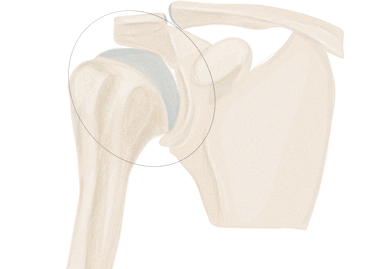

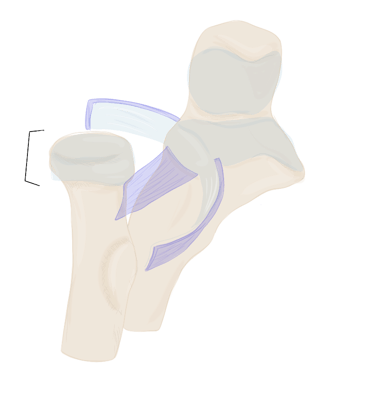

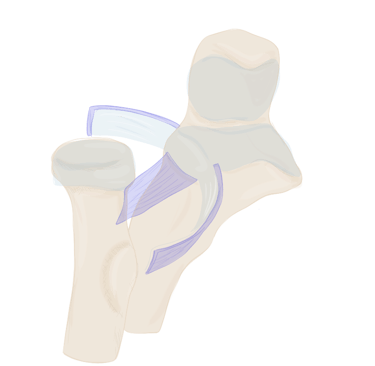

⁃ La gleno-humérale ⁃

Description :

Type : sphéroïde très mobile

✧ Les surfaces articulaires ✧

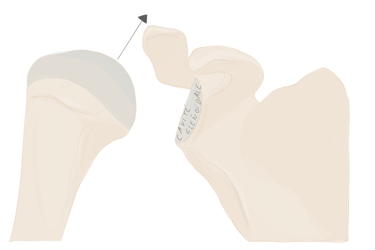

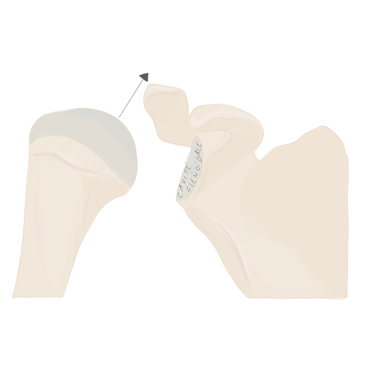

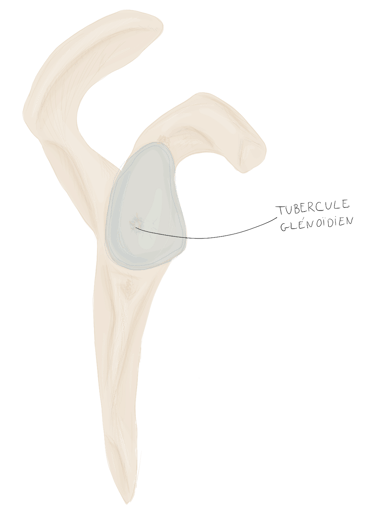

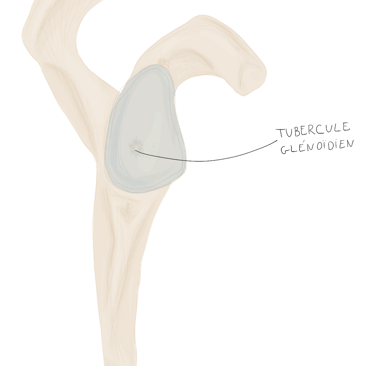

La cavité glénoïde :

Forme : elle est ovalaire à grosse extrémité inférieure,

Presque plane

Légèrement excavée,

Présente en son centre le tubercule glénoïdal.

Sa partie périphérique antéro-supérieure est déprimée en arrière pour former l’incisure glénoïdale.

Orientation : regarde en avant, en latéral et légèrement en haut

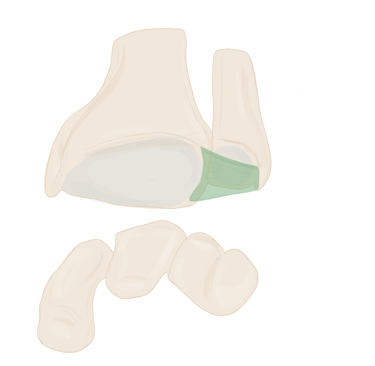

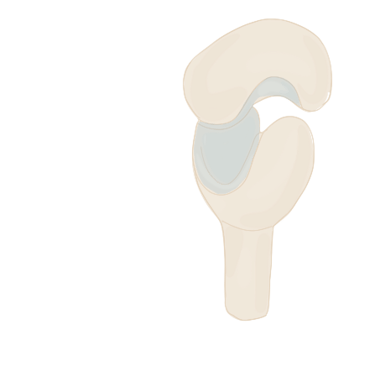

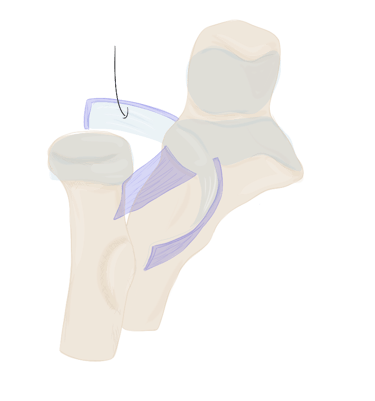

Le bourrelet glénoïdien / Labrum :

C’est un fibrocartilage annulaire

Triangulaire à la coupe qui s’insère sur le pourtour de la cavité glénoïde

Fonction : Il augmente la congruence articulaire

rôle d’amortisseur et contribue à la coaptation de l’articulation

En périphérie : il adhère à la capsule et au ligament

• Les surfaces articulaires scapulaires •

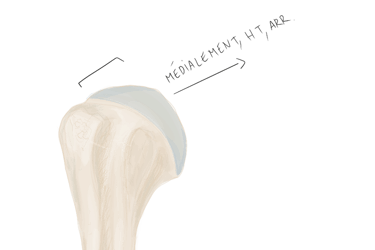

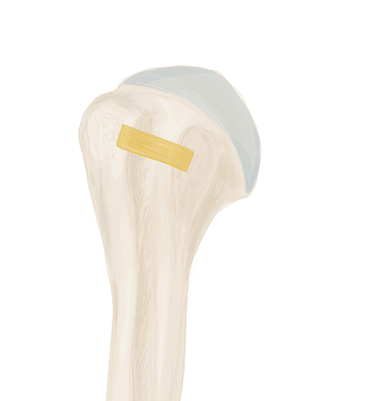

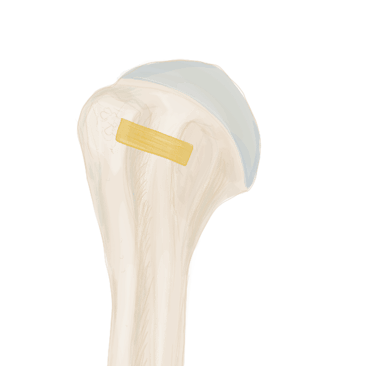

• Les surfaces articulaires humérale •

Forme : Elle représente 1/3 de sphère

Orientation : elle regarde médialement, en haut et en arrière

Son orientation dans l'espace :

Angle d'inclinaison : fait un angle de 45° avec l’horizontal, de 130° avec l’axe diaphysaire

Angles de déclinaison : et de 20° avec l’axe transversal de l’épiphyse inférieure de l’humérus

il est ouvert en dedans et en arrière dans un plan horizontal.

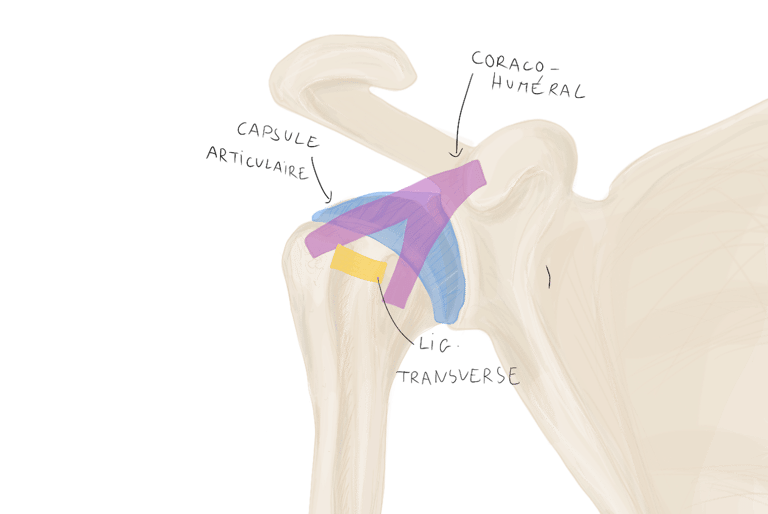

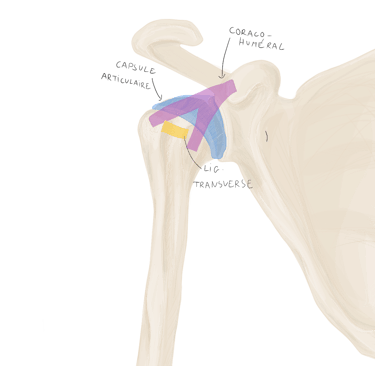

La capsule articulaire :

C’est un manchon fibreux mince

Elle est lâche et elle s’attache au pourtour des surfaces articulaires sur le bourrelet, ménageant quelques replis nécessaires à la mobilité.

Elle déborde en haut, jusqu’à la base du processus coracoïde pour recouvrir la longue portion du biceps qui restera extra-synovial.

Renforcée par :

Des tendons des muscles de la coiffe des rotateurs

Et le système ligamentaire.

Fonction : Assurent un serrage de l’articulation dans les rotations

La membrane synoviale :

Tapisse la face profonde de la capsule

elle émet des prolongements de recouvrement pour le muscle sub-scapulaire et pour le long biceps brachial.

Le ligament coraco-huméral

C’est une lame fibreuse épaisse

Fonction : il renforce la partie supérieure de la capsule,

Origine : Bord latéral du processus coracoïde

Direction : Sa direction est transversale vers le dehors.

Terminaison : tubercule majeur et mineur de l’humérus.

Le ligament coraco-glénoïdale :

C’est un faisceau isolé du précédent (coraco-huméral)

Origne : Processus coracoïde

Terminaison : partie postéro-supérieure du bourrelet glénoïdal

Le ligament huméral transverse :

Ferme le sillon inter-tuberculaire en passant d’une berge à l’autre

Fonction : il maintient le long biceps.

✵ Les ligaments ✵

Ces ligaments, bien que nombreux, sont faibles.

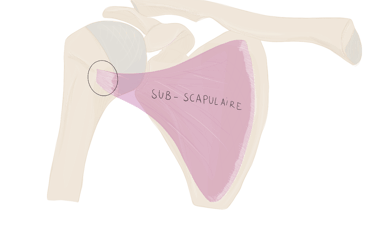

→ Ils sont compensés par les muscles périarticulaires :

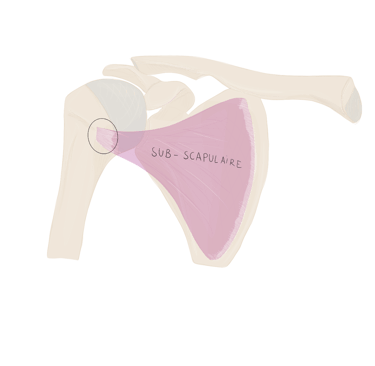

Supra-épineux /Infra épineux / Petit rond / Subscapulaire en avant

✧ Les surfaces articulaires ✧

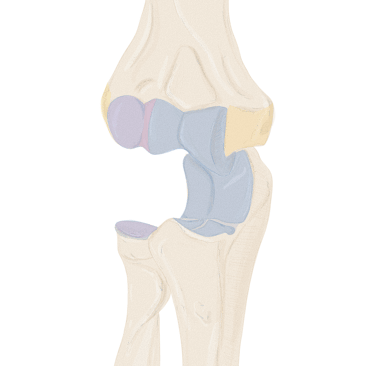

• Les surfaces articulaires du radius •

La circonférence articulaire de la tête radiale :

Elle répond : à l’incisure radiale de l’ulna et à la face profonde du ligament annulaire

Elle occupe la partie périphérique de la tête et on observe plus de hauteur médialement.

La fossette articulaire de la tête radiale :

Elle occupe la face supérieure de la tête radiale

Forme : elle est excavée pour répondre au capitulum huméral.

Le rebord médial de la fossette s’articule avec la zone capitulo-trochléaire.

La tête radiale est un segment de cylindre imparfait c’est à dire qu’il est ovoïde à grosse extrémité médiale. Elle présente à décrire la circonférence articulaire et la fossette articulaire.

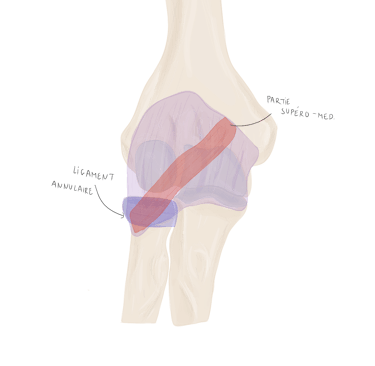

La face profonde du ligament annulaire :

il est tendu entre les bords antérieurs et postérieurs de l’incisure radiale de l’ulna,

il contourne la circonférence de la tête radiale et s’articule avec elle par sa face profonde.

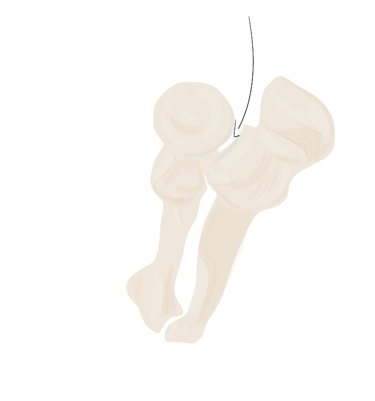

• Les surfaces articulaires humérale •

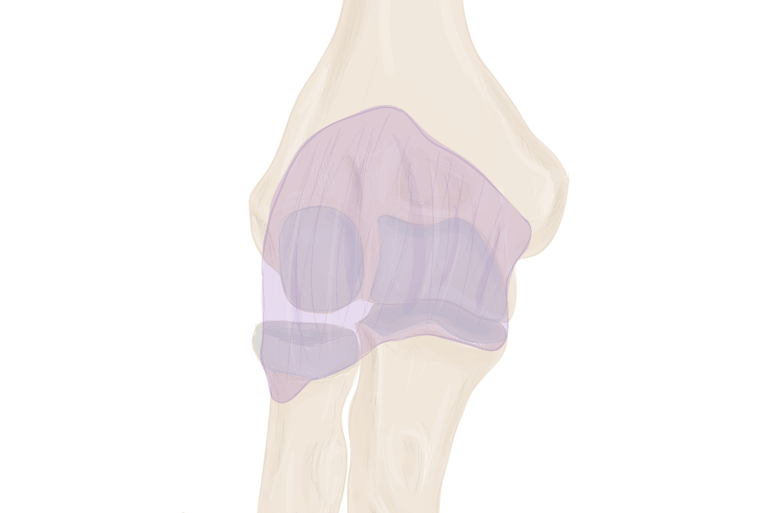

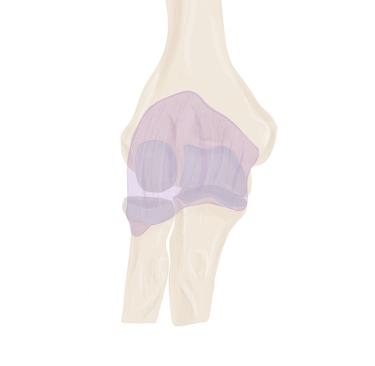

✵ Les moyens d'union ✵

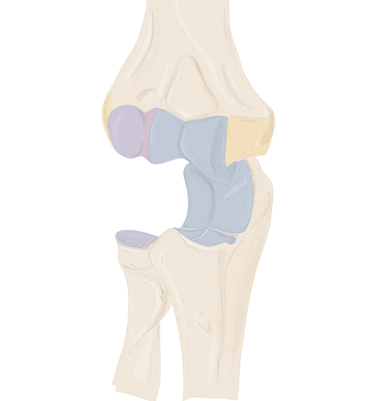

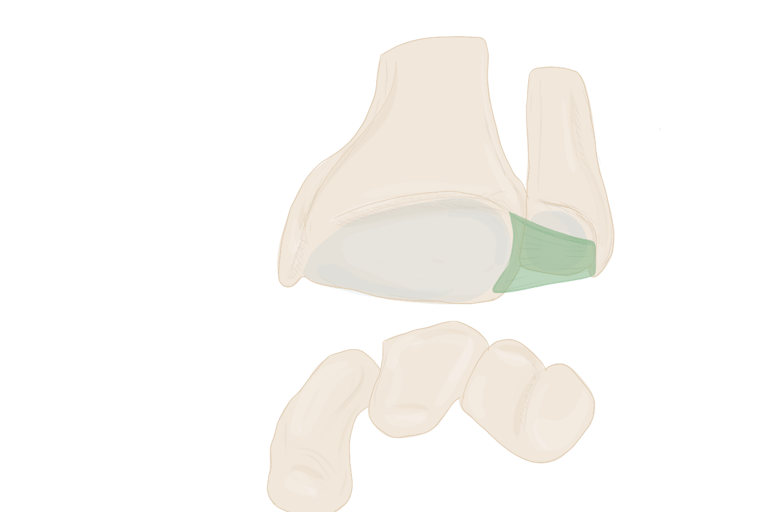

La capsule articulaire :

Est commune aux trois articulations

elle est plus lâche en antérieur et en postérieur,

elle s’étend de l’humérus aux deux os de l’avant-bras.

Son insertion humérale se fait au pourtour de la surface articulaire sauf au-dessus de la trochlée où elle s’éloigne d’environ 1 cm.

Son insertion ulnaire se fait sur le pourtour articulaire sauf aux faces externes et supérieures de l’olécrane où elle est à 3 ou 4 mm.

Son insertion radiale se fait à 0,5 cm sous la tête radial au niveau du col.

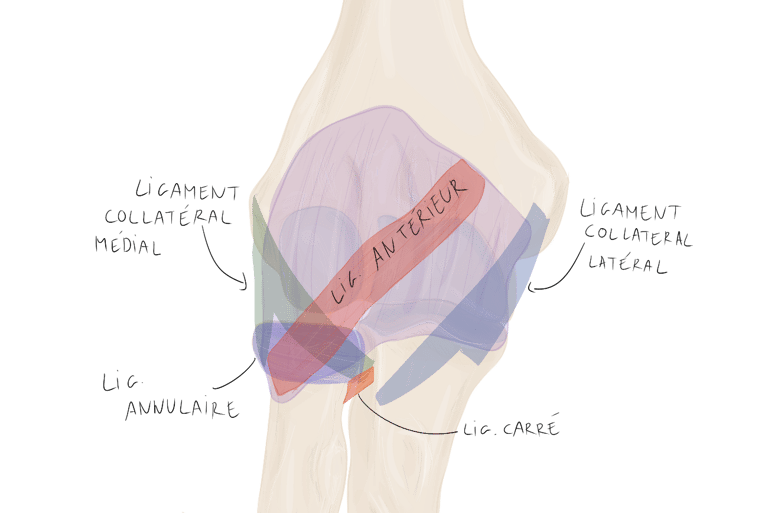

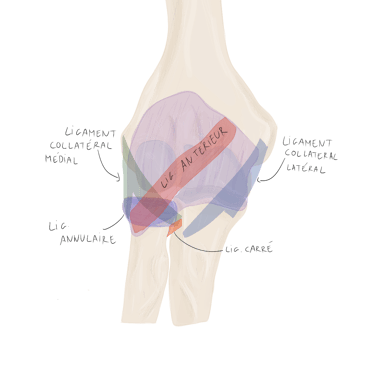

Le ligament antérieur

C’est t un épaississement capsulaire,

ces faisceaux se confondent avec la capsule,

Origine : il est tendu obliquement de la partie supéro-médiale de la fossette coronoïdienne

Trajet : il est dirigé en bas et en dehors.

Terminaison : Ligament annulaire du radius

Le ligament postérieur :

Il est peu développé et présente :

des fibres directes huméro-olécraniennes verticales

des fibres obliques huméro-olécraniennes

des fibres transversales huméro-humérale

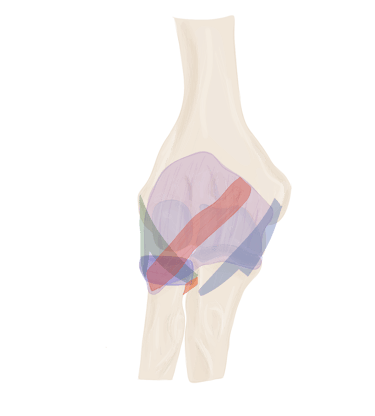

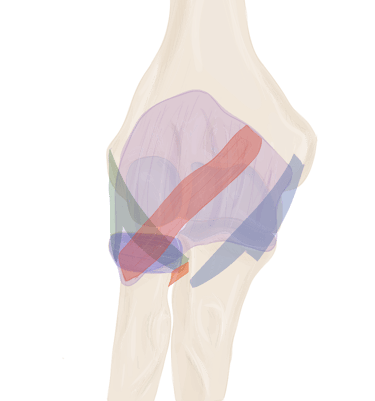

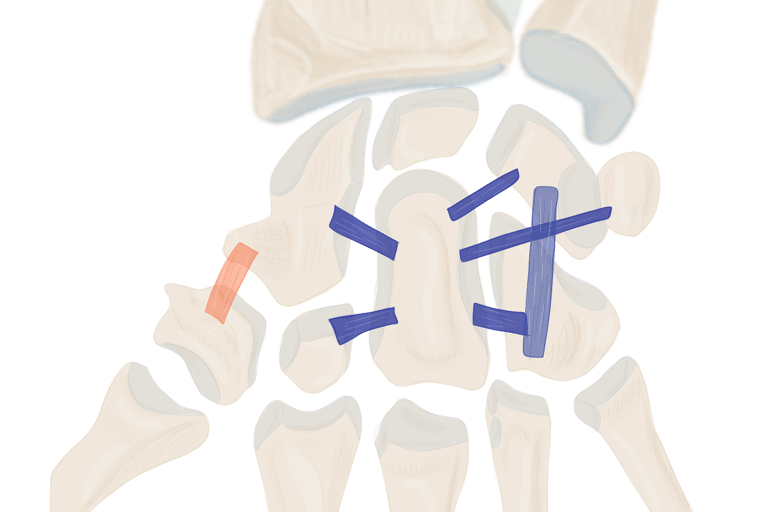

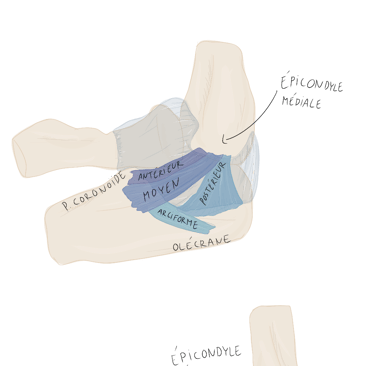

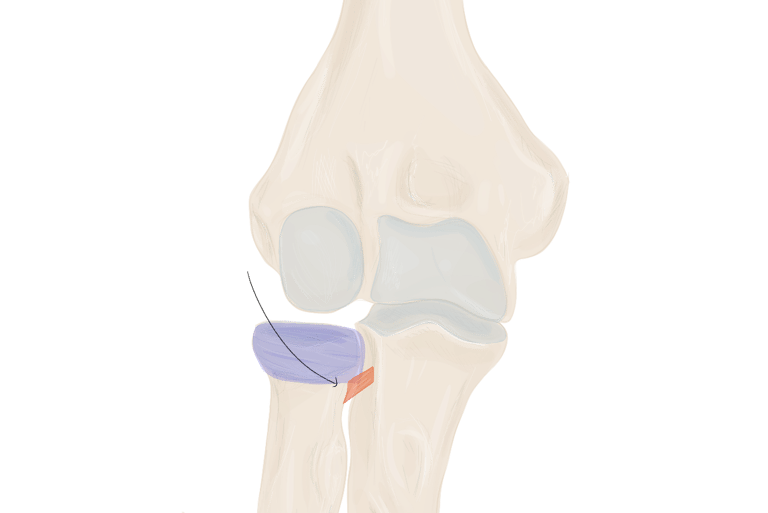

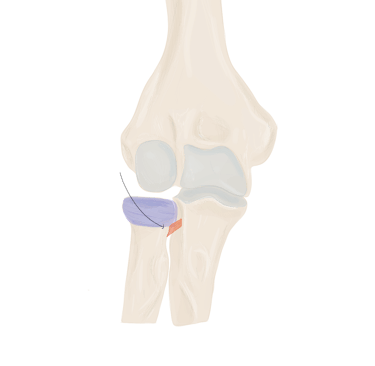

Le ligament collatéral médial (ulnaire)

Est très solide puisqu’il résiste à une force de traction de 160kg.

Forme d’éventail.

Origine : l’épicondyle médial jusqu’à la partie supéro-médiale de l’ulna en 3 faisceaux :

Terminaison :

Faisceau postérieur : Sur le bord médial de l’olécrâne.

Faisceau moyen : tubercule coronoïde, il déborde sur le bord médial de l’ulna.

Faisceau antérieur : sur le bord médial du processus coronoïde, le moins important

Il existe aussi un faisceau arciforme tendu :

entre le tubercule coronoïde et la base médiale de l’olécrâne.

✵ Les ligaments ✵

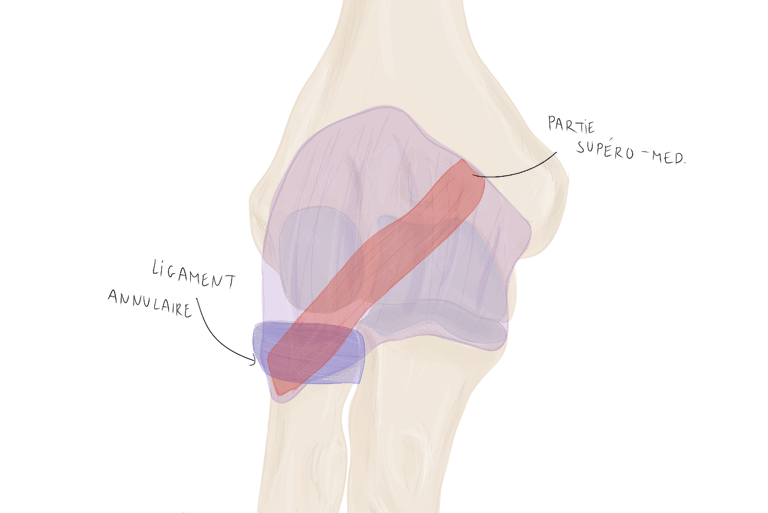

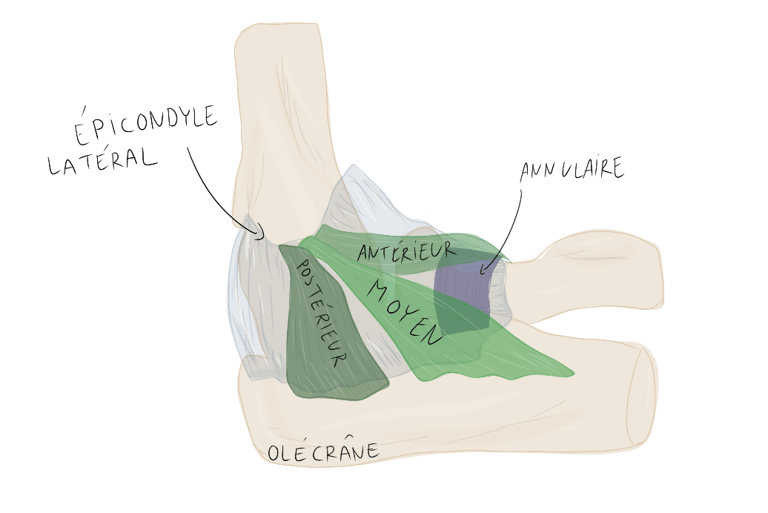

Le ligament collatéral latéral (radial)

Il est aussi huméro-ulnaire,

Origine : l’épicondyle huméral latéral en 3 faisceaux :

Terminaison :

Faisceau postérieur : sur le bord latéral de l’olécrane.

Faisceau moyen : sur le bord postérieur de l’incisure radiale de l’ulna avec le ligament annulaire. Son insertion déborde sur la crête du supinateur.

Faisceau antérieur : se termine au bord antérieur de l’incisure radiale de l’ulna avec le ligament annulaire aussi.

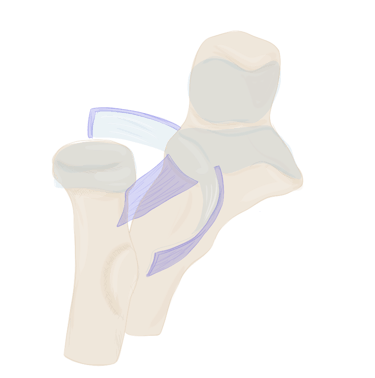

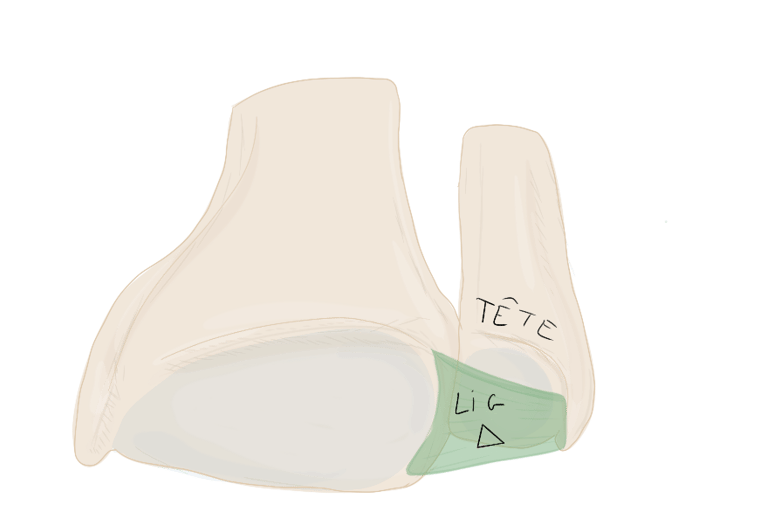

Le ligament annulaire

C’est une bande fibreuse de 1cm de hauteur

s’étend de l’extrémité à l’autre de l’incisure radiale

en s’enroulant autour de la tête du radius.

La face interne ou articulaire de ce ligament est recouverte d’une mince couche de cartilage.

La face ANT et LAT de ce ligament est renforcée par le faisceau ANT et le faisceau moyen du ligament collatéral radial.

En haut, ce ligament se continue avec la capsule.

En bas, ce ligament n’adhère pas au col du radius.

Le ligament annulaire est plus étroit en bas qu’en haut.

La tête est retenue dans ce ligament grâce à l’incisure radiale.

Le ligament carré radio ulnaire

Épaississement de la capsule

Situation : située au-dessous de l’articulation radio-ulnaire proximale.

Forme : lame quadrilatère

Origine : bord inférieur de l’incisure radiale de l’ulna

Terminaison : la partie interne du corps du col du radius.

Les fibres du ligament annulaire s’y réfléchissent

et forment les bords antérieur et postérieur de ce ligament.

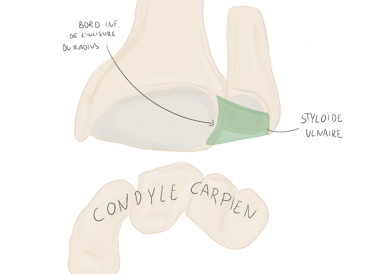

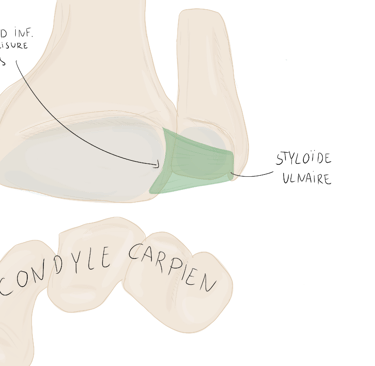

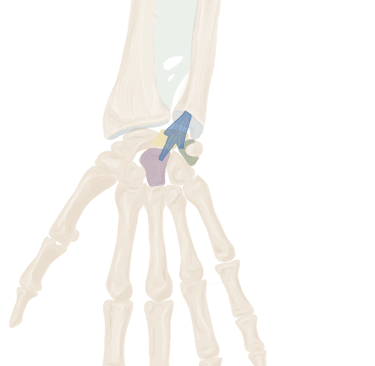

✧ Les surfaces articulaires ✧

• La tête ulnaire •

Présente une facette externe verticale cylindroïde

Forme : convexe sagittalement et elle occupe les 2/3 externes du pourtour de la tête.

Cette facette est en forme de croissant à corne antérieure et postérieure.

Elle présente aussi une facette inférieure plus ou moins convexe qui s’articule avec le ligament triangulaire.

Ces deux facettes sont séparées par une crête mousse.

Reçoit la facette externe de la tête ulnaire,

elle est situé face interne de l’extrémité inférieure du radius

Forme de segment de cylindre creux vertical et concave en dedans.

Il est à noter que la facette externe de la tête ulnaire est plus étendue que l’incisure ulnaire du radius (elle a un arc plus étendu).

Lame fibro-cartilagineuse triangulaire et horizontale.

Sa face supérieure : forme un hamac sur lequel repose la tête de l’ulna.

Sa face inférieure : s’articule avec le condyle carpien.

Il joue à la fois un rôle de surface articulaire et de moyen d’union entre radius et ulna, de plus il va limiter la prono-supination.

On parle aussi disque radio-ulnaire distal.

Il s’insère face latérale de la styloïde ulnaire par son sommet et se termine sur le bord inférieur de l’incisure ulnaire du radius par sa base.

Elle unit les épiphyses distales du radius et de l’ulna en une synoviale de type trochoïde.

• L’incisure ulnaire du radius •

•Le ligament triangulaire •

✵ Les moyens d'union ✵

La capsule articulaire :

elle s’insère au bord antérieur et postérieur du ligament triangulaire ainsi que sur le pourtour supérieur des surfaces articulaires du radius et de l’ulna.

Au dessus de l’incisure ulnaire, son insertion est à environ 0,5 cm de ma surface articulaire.

Le ligament radio-ulnaire : antérieur et postérieur

ils renforcent en avant et en arrière la capsule,

ils sont d’un maintient faible et ils s’étendent transversalement du radius à l’ulna.

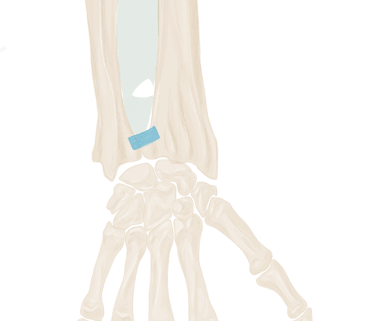

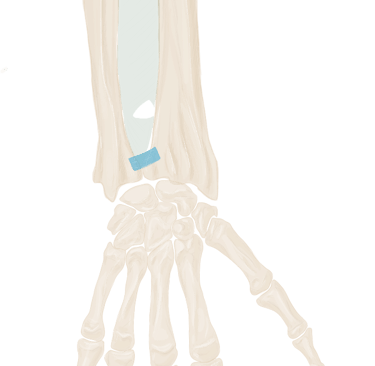

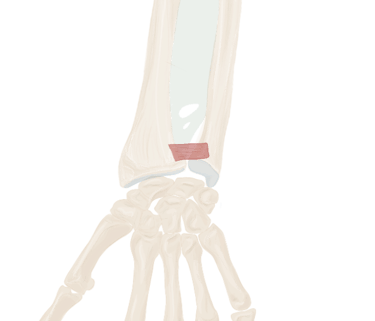

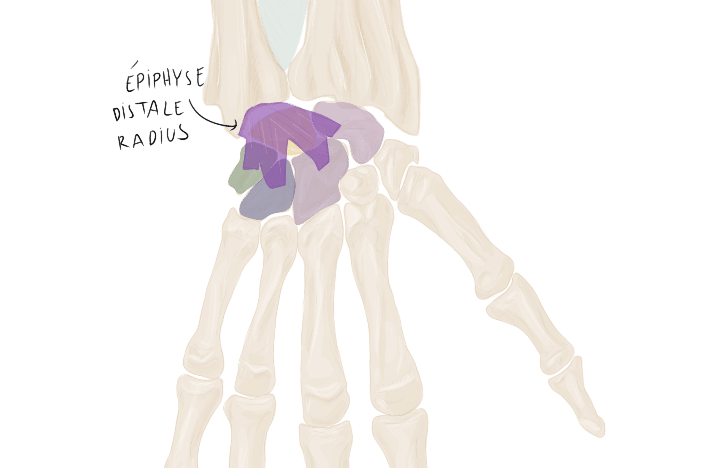

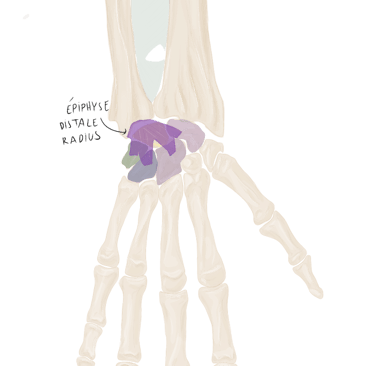

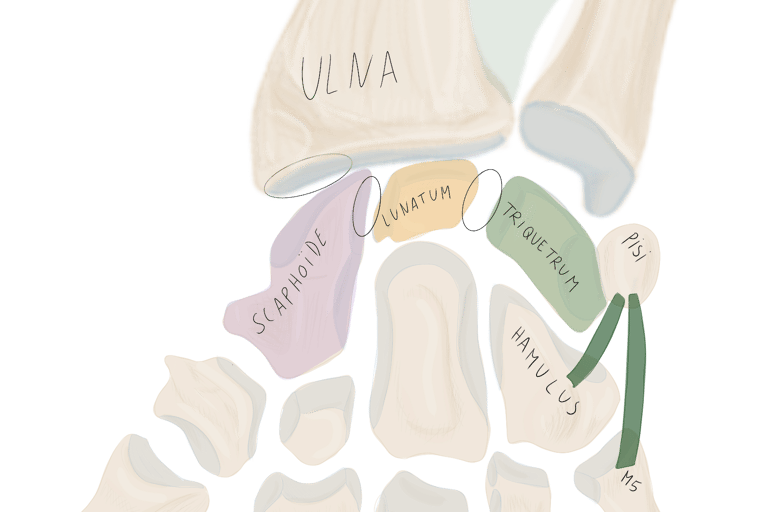

✧ Les surfaces articulaires ✧

• La surface articulaire carpienne du radius •

Elle est concave, elle regarde en bas, en avant et médialement

Elle est séparée en deux par une crête mousse sagittale

il y a une partie latérale de forme triangulaire scaphoïdienne

une partie médiale quadrilatère lunarienne.

Elle est formée par les surfaces radiales du scaphoïde, du lunatum et du triquetrum.

Ces surfaces sont réunies par les ligaments interosseux carpiens.

Cette surface articulaire forme une surface convexe en haut et plus étendue que le surface concave radio-ulnaire.

Elle associe la trochlée du radius, le disque articulaire radio-ulnaire et la première rangée du carpe = scaphoïde, lunatum et triquetrum. C’est une ellipsoïde.

• Le disque radio-ulnaire •

il est triangulaire

Origine : il s’insère sur la face latérale de la styloïde ulnaire par son sommet,

Terminaison : part sa base sur le bord inférieure de l’incisure ulnaire.

• La surface articulaire radiale du carpe •

✵ Les moyens d'union ✵

La capsule articulaire :

La capsule est composée de la membrane fibreuse qui s’insère au pourtour des surfaces articulaires et sur les bords du disque articulaire.

Elle est plus épaisse antérieurement. La membrane synoviale tapisse la face profonde de la capsule.

À la face dorsale de cette membrane, on a parfois des prolongements synoviaux qui vont s’insinuer dans les déhiscences de la membrane fibreuse.

Le ligament radio-carpien palmaire :

Origine : styloïde radiale, sur le bord antérieur de l'épiphyse distale du radius

Trajet : oblique en bas et en dehors

Terminaison : Lunatum, triquetrum, capitatum

Le ligament ulno-carpien palmaire :

Origine : styloïde ulnaire, et le dique articulaire

Trajet : oblique en bas et latéralement

Terminaison : Lunatum, triquetrum, capitatum

Le ligament radio-carpien dorsal :

Origine : bord post de l'épiphyse distale du radius

Trajet : oblique en bas et médialement

Terminaison : face dorsal de l'hamatum, le lunatum, le triquetrum, le capitatum, et le scaphoïde

Le ligament collatéral radiale du carpe :

Origine : styloïde radiale

Trajet : verticale

Terminaison : scaphoïde

Action : Il est limitateur de l’ADD et il est aidé par le tendon du long abducteur du pouce

Le ligament collatéral ulnaire du carpe :

Origine : styloïde ulnaire

Trajet : verticale

Terminaison : triquetrum et pisiforme

Action : Il est limitateur de l’ADD et il est aidé par le tendon du fléchisseur ulnaire du carpe

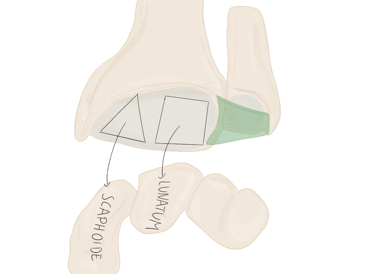

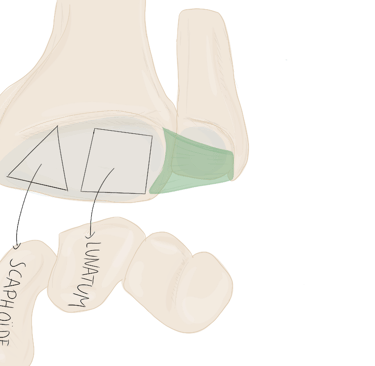

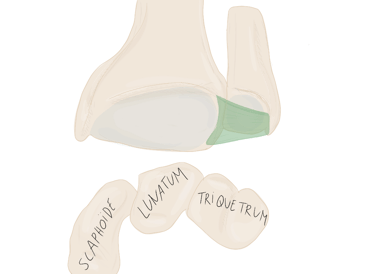

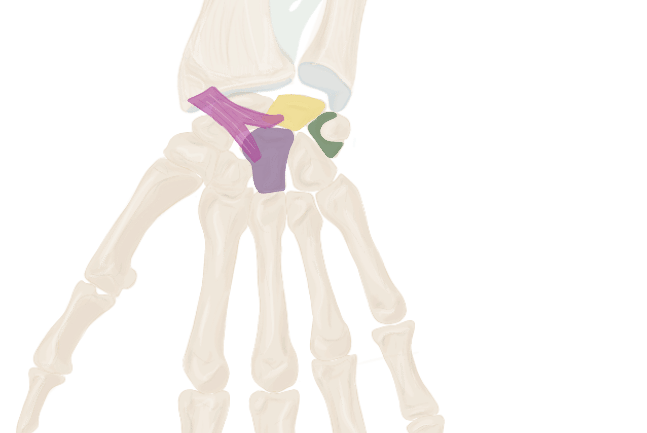

⁃ L'articulation inter-carpienne ⁃

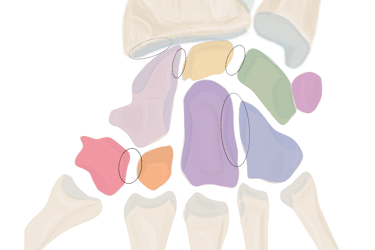

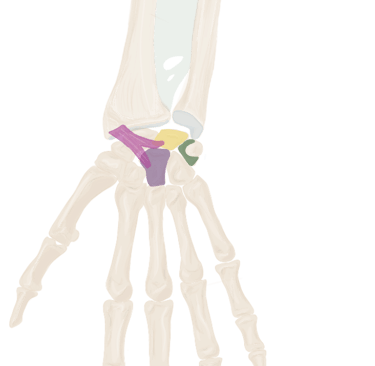

✧ Les surfaces articulaires ✧

• Les inter-carpiennes proximales •

On retrouve les articulations scapho-ulnaire et la luno-triquetrale :

ce sont deux synoviales planes renforcées par des ligaments palmaires et dorsaux transversaux et par des ligaments interosseux.

On retrouve aussi l’articulation pisi-triquetrale :

c’est une ellipsoïde, on a une partie pisiformienne qui est concave et une partie triquetrale qui est convexe.

Il y a une capsule avec synoviale, un ligament pisi-hamulus de l’hamatum (pisi-hamatiens) et un ligament pisi-M5 (pisi-métacarpien).

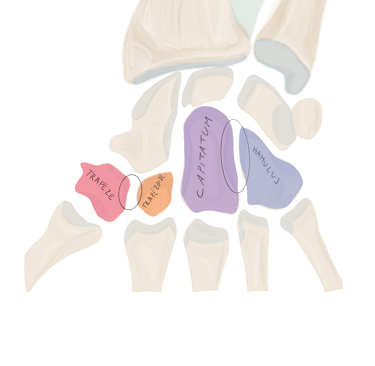

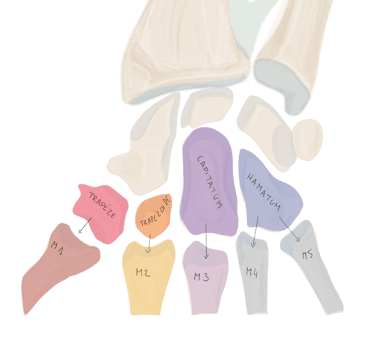

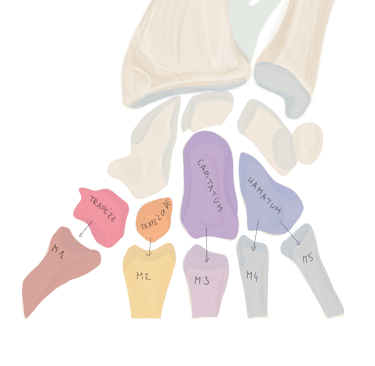

On retrouve la trapézo-trapézoïdienne, la capitato-trapézoïdienne et capitato-hamatienne :

ce sont 3 synoviales planes, on retrouve des ligaments dorsaux et palmaires transversaux et des ligaments interosseux.

• Les inter-carpiennes proximales •

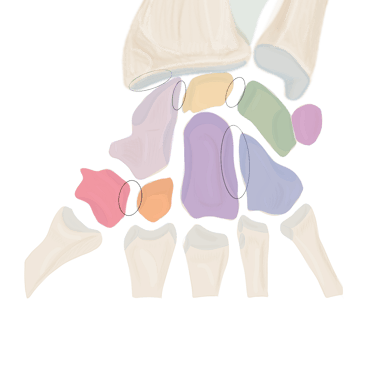

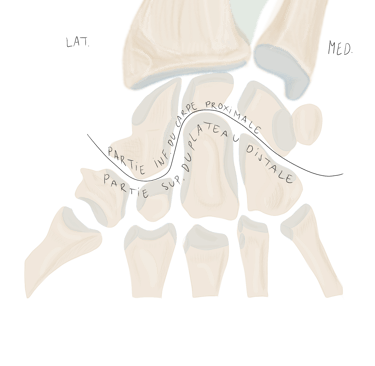

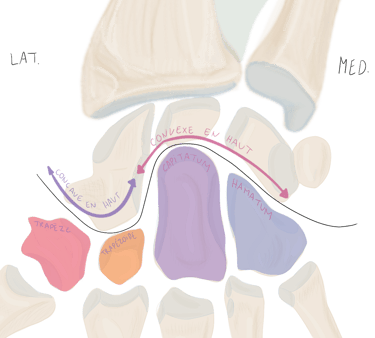

✵ Les surfaces articulaires ✵

La partie inférieure du carpe proximal présente :

Une partie médiale concave en bas représentée :

par les faces inférieures du triquetrum, lunatum et la face médiale du scaphoïde

une partie latérale convexe en bas représentée

par la face inférieure du scaphoïde

La partie supérieure du plateau distal :

Comporte donc une petite surface médiale convexe en haut représentée :

par les faces supérieures de l’hamatum et du capitatum

une partie latérale concave en haut représentée

par les faces supérieures du trapèze et du trapézoïde

Elle se comporte comme une bicondylienne.

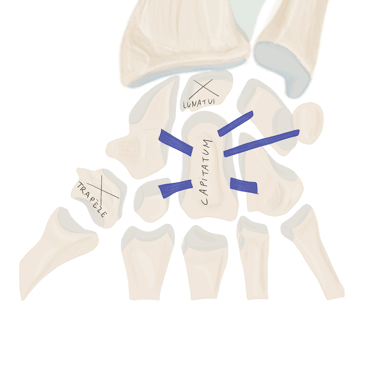

La trochlée radiale constitue la partie apicale de la tête d’une vis avec une gorge oblique en bas et latéralement.

Il permet des mouvements hélicoïdaux entre les 2 rangées et donc un auto-blocage de la première rangée sur la deuxième rangée.

La plupart des muscles moteurs du poignet s’insèrent sur la deuxième rangée et provoquent quelques degrés de rotation sur cette dernière.

Ce phénomène d’auto blocage est obligatoire sur tous les mouvements et permet la transmission du mouvement à la première rangée.

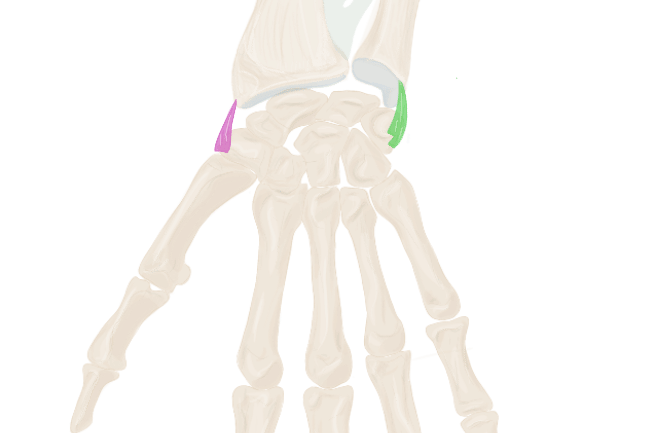

✵ Les moyens d'union ✵

La capsule articulaire :

La capsule est une membrane fibreuse fine et courte qui s’insère au pourtour des surfaces cartilagineuses, elle est parfois transpercée par des prolongements dorsaux de la synoviale, la cavité synoviale communique avec les cavités synoviales des os de chaque rangée ainsi qu’avec la cavité synoviale de l’articulation carpio-métacarpienne.

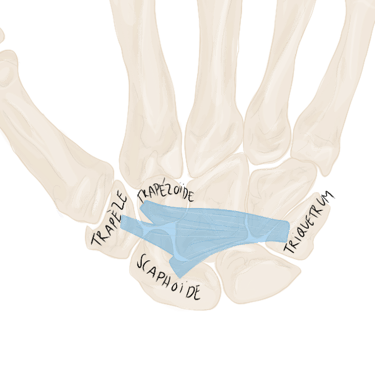

Le ligament radié du carpe :

C’est un ensemble de faisceaux ligamentaires

Origine : face antérieure du capitatum

Terminaison : sur la face palmaire des os du carpe sauf sur le lunatum et le trapèze.

Le ligament médio-carpien dorsal

Origine : triquetrum

Trajet : est oblique en bas et latéralement

Terminaison : le scaphoïde , le trapèze et le trapézoïde en croisant le capitatum et l’hamatum.

Le ligament médio-carpien Latéral :

Origine : Scaphoïde

Terminaison : Trapèze

Le ligament médio-carpien médiale :

Origine : triquetrum

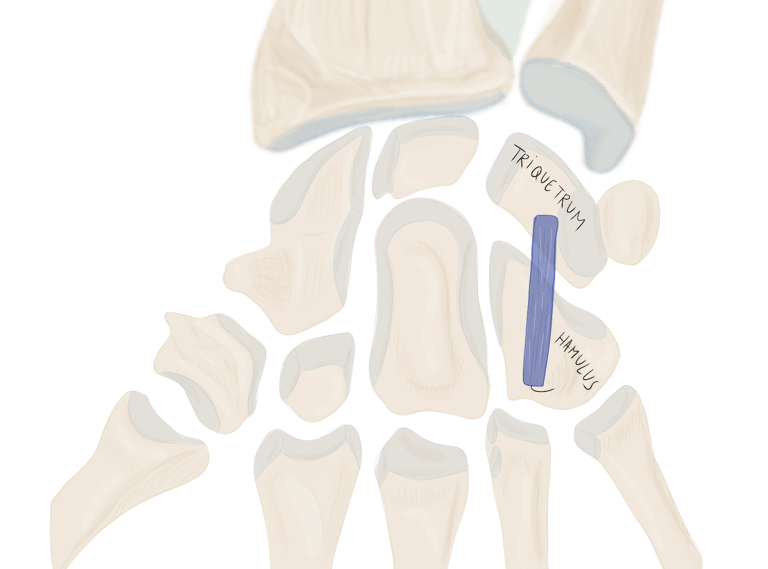

Terminaison : Hamulus de l'hamatum

Les articulations carpo-métacarpiennes

✵ Les surfaces articulaires ✵

Elles unissent :

la rangée distale des os du carpe et la base des métacarpiens :

La trapézo-métacarpienne : une toroïde

la trapézoïdo-M2 est fourchue

la capitato-M3 avec une styloïde à la partie supérieure de la base de M3,

l’articulation hamatum-M4 qui est une synoviale plane,

entre hamatum et M5 c’est une trochoïde avec un axe oblique en haut et en dedans.

Elles interviennent dans la mobilité digitale de façon variable :

La trapézo-métacarpienne est très mobile

Les articulations de l’annulaire et de l’auriculaire sont modérément mobiles

Quasiment pas de mobilité pour l’index et le médius (=majeur)

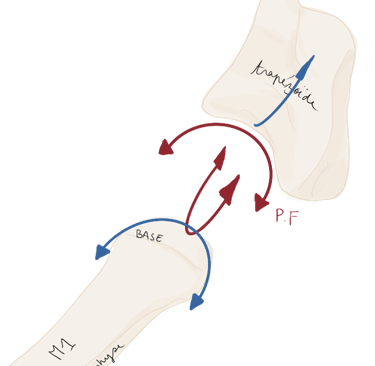

La trapézo-métacarpienne :

Joue un rôle fondamental dans les mouvements du pouce et lui permet de s’orienter dans l’espace.

Le mouvement caractéristique de cette première colonne digitale est l’opposition du pouce.

Elle met en présence la face distale du trapèze, surface concave transversalement et la base du premier métacarpien.

La capsule articulaire est lâche et permet un certain degré de rotation.

La membrane synoviale délimite une cavité synoviale indépendante des cavités voisines.

La limitation est la forme des articulations, les ligaments antérieurs (ligaments palmo-intermétacarpiens), les ligaments postérieurs et l’aponévrose profonde.

✵ Les moyens d'union ✵

La capsule articulaire :

La membrane fibreuse est mince et la membrane synoviale communique avec celle des articulations interosseuses de la 2ème rangée et de la médio-carpienne.

Le ligament Palmaires

Origne : la face palmaire des os de la deuxième rangée sauf pour le trapézoïde

Terminaison : à la face palmaire de la base des métacarpiens. M3 étant le plus attaché et donc le plus arrimé.

Les ligaments dorsaux

Origine : la face dorsale des os de la deuxième rangées

Terminaison : la face dorsale de la base des métacarpiens.

Le ligament interosseux :

Forme de Y

Origine : capitatum et de l’hamatum

Terminaison : au 3ème métacarpien.

Le ligament inter-métacarpiens :

A la face palmaire, à la face dorsale et en interosseux.

Ils réunissent les bases des 4 derniers métacarpiens

Renforcent la capsule