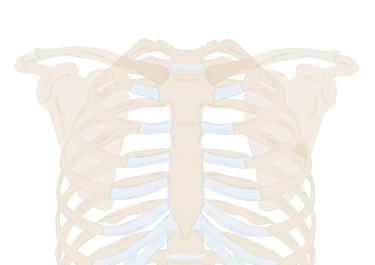

・ Le membre supérieur ・

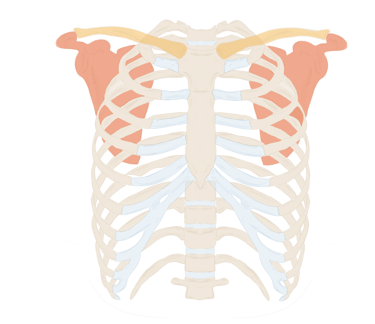

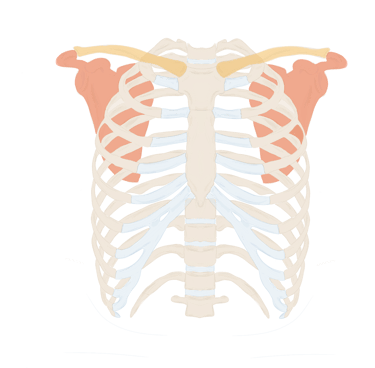

∙La ceinture scapulaire∙

Description :

Elle unit le bras au thorax

Elle comprend 2 os : la clavicule et la scapula en arrière

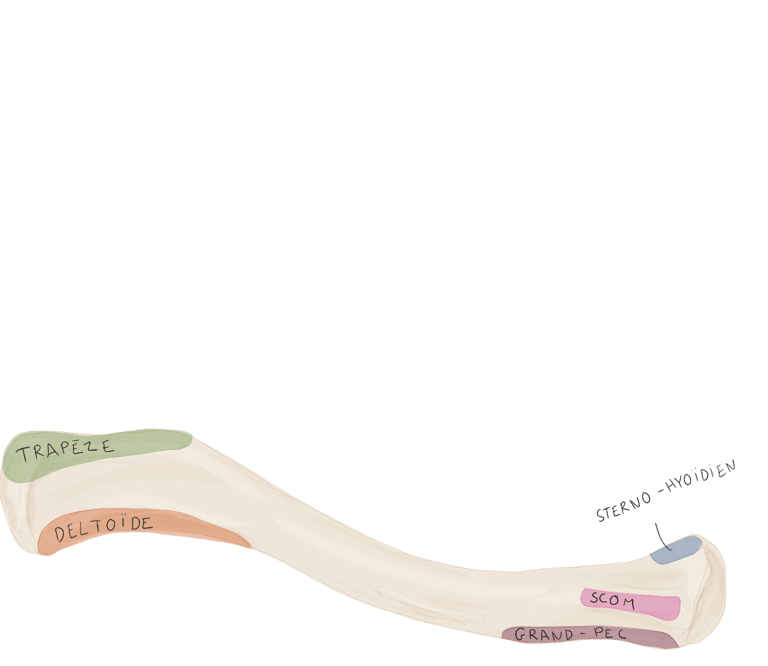

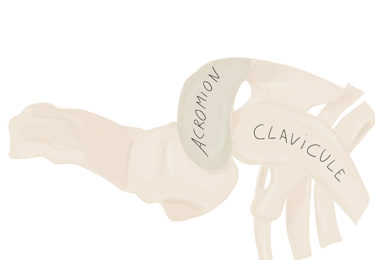

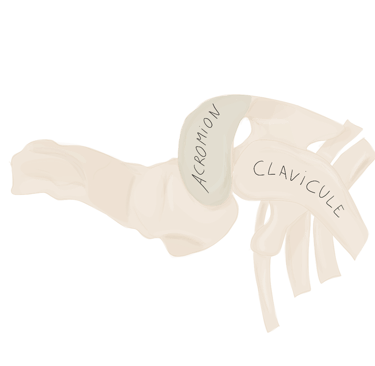

⁃ La clavicule ⁃

Généralités :

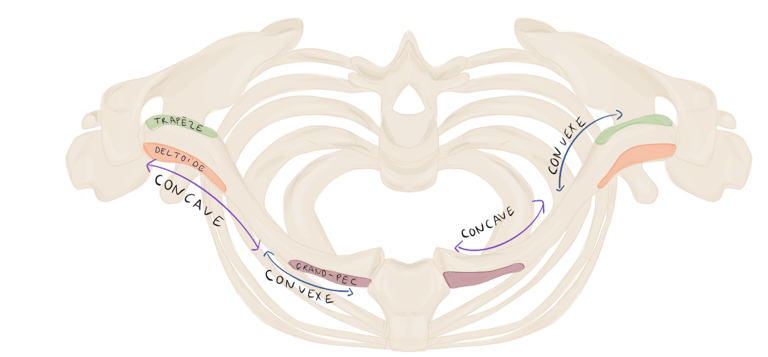

Os long, pair, non symétrique

Situation : partie antéro-supérieure du thorax

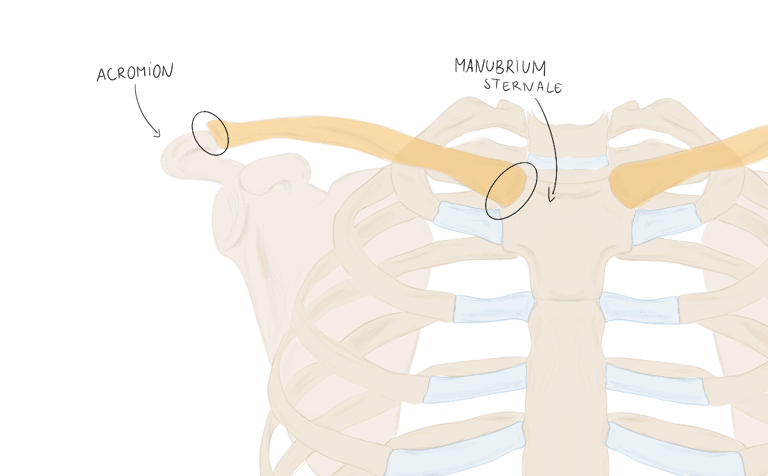

S'étend du manubrium sternal à l'acromion

Suivant une direction : oblique en dehors et en arrière

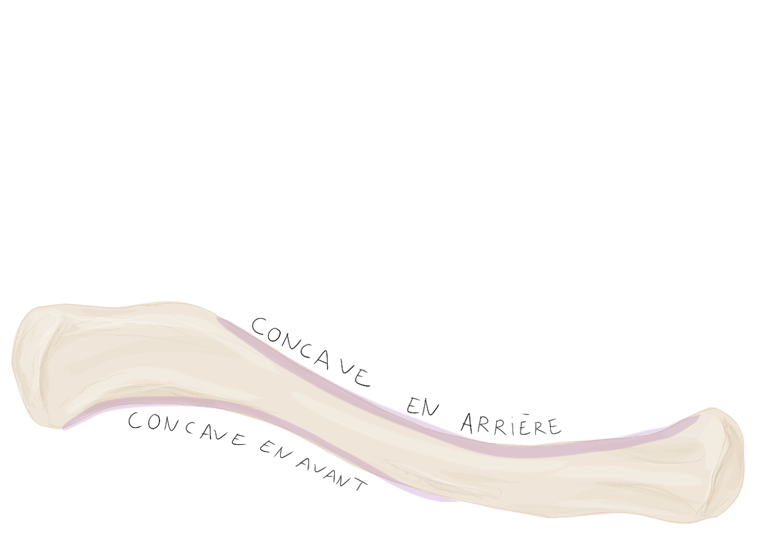

Forme : de S italique, aplati de haut en bas, décrit 2 courbes :

L'une interne : concave en arrière

L'autre externe : concave en avant

Complète en avant la ceinture scapulaire

Présente : 2 faces (supérieure, inférieure) 2 bords et 2 extrémités

∙Les faces ∙

La face supérieure :

Lisse dans presque toute son étendue

Seules quelques petites rugosités marquent les zones d'insertions du :

chef cléido-occipital et chef cléido-mastoïdien du SCOM (Sterno-Cléido-Occipito-Mastoïdien)

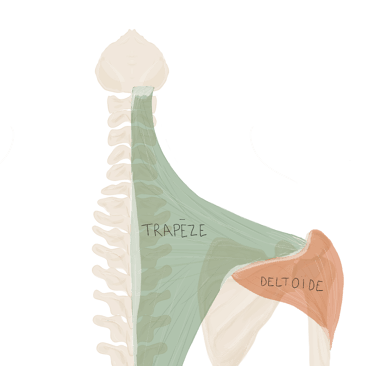

Deltoïde

Trapèze

Grand pectoral

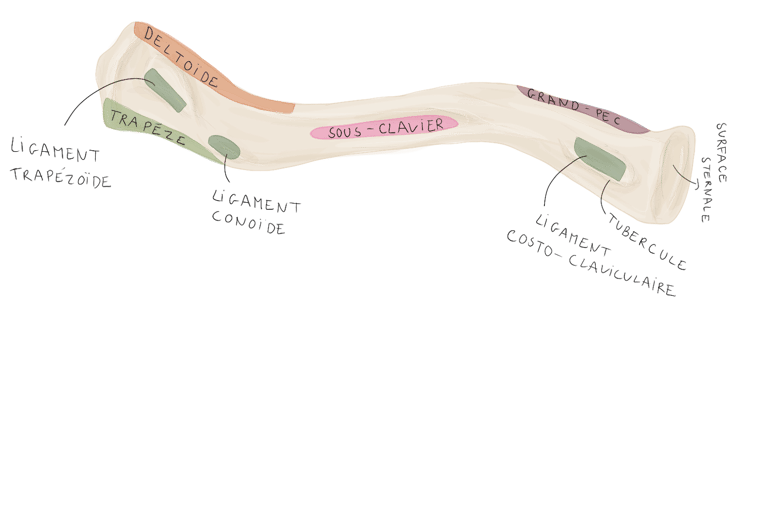

La face inférieure :

Creusé dans son 1/3 médian par une dépression allongée suivant le grand axe de la clavicule :

La gouttière du muscle sub-clavier

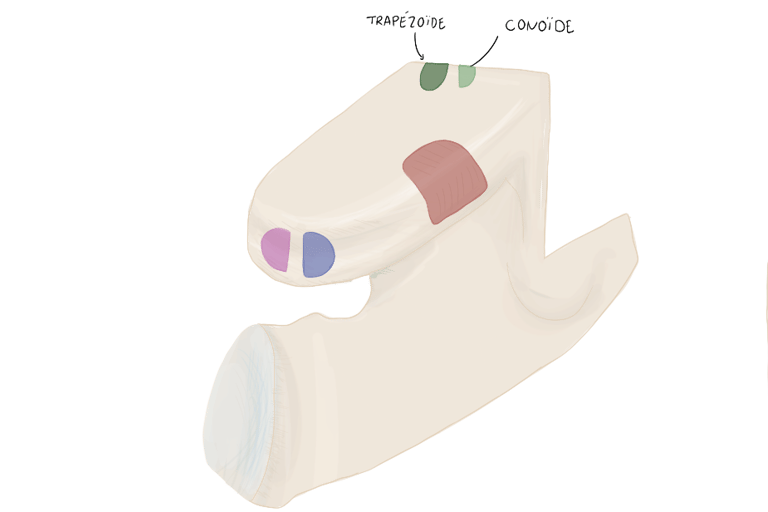

Dans son 1/3 latéral se trouve une zone d'aspérités comprenant :

Une tubérosité trapézoidienne : insertion ligament trapézoïde

Une tubérosité conoïdienne : insertion du ligament conoïde

∙Les bords∙

Le bord antérieur :

Dans sa partie médiale : convexe en dedans

Dans sa partie latérale : concave en dehors

Dans les 2/3 médiaux : insertion du grand pectoral

Dans son 1/3 latéral : insertion du deltoïde

Le bord Postérieur :

Dans les 1/3 médial : concave en arrière

Dans les 1/3 latéral : convexe en arrière et insertion du trapèze

∙Les extrémités∙

L'extrémité latérale :

Aplatie de haut en bas

les extrémités externes présentent une surface articulaire répondant au bord médial de l'acromion

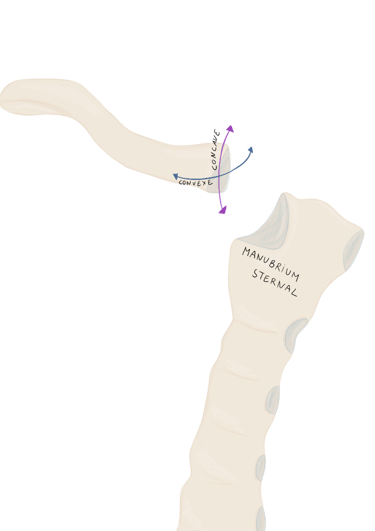

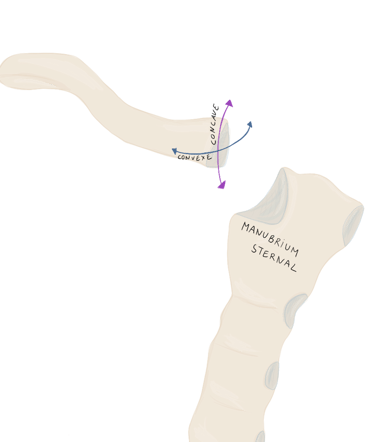

L'extrémité médiale

facette articulaire antéro-inférieure est triangulaire :

Concave dans son sens antéro-postérieur

Convexe verticalement (en forme de selle de cheval)

S'articule avec le manubrium sternal et avec le premier cartilage costal

- vue supérieure -

- vue antérieure -

- vue inférieure -

- vue supérieure -

- vue supérieure -

- vue antérieure -

- vue antérieure -

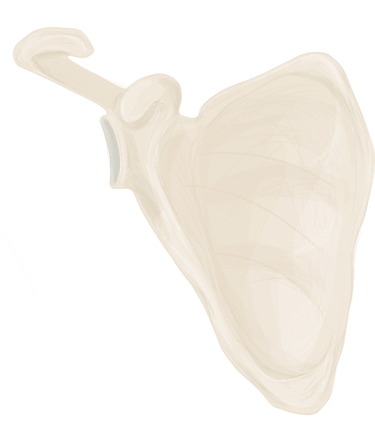

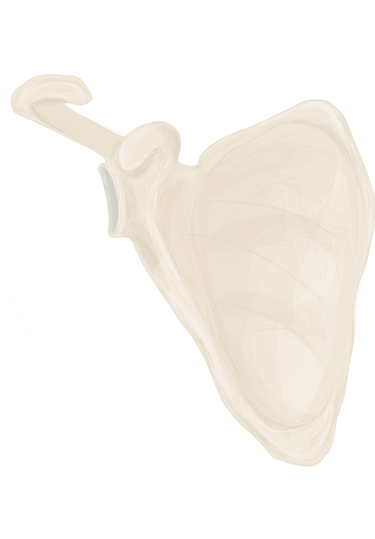

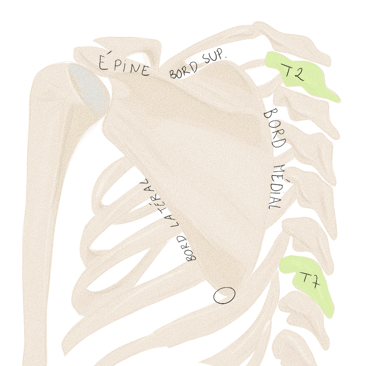

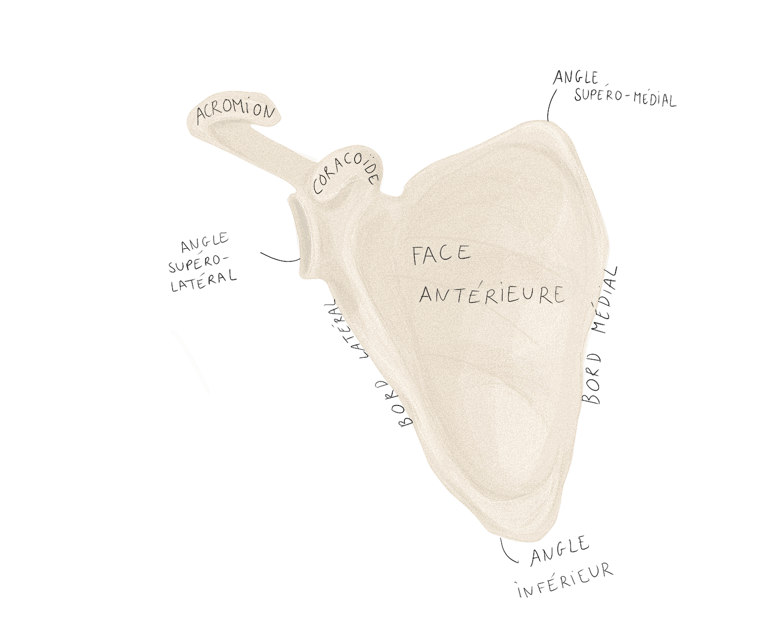

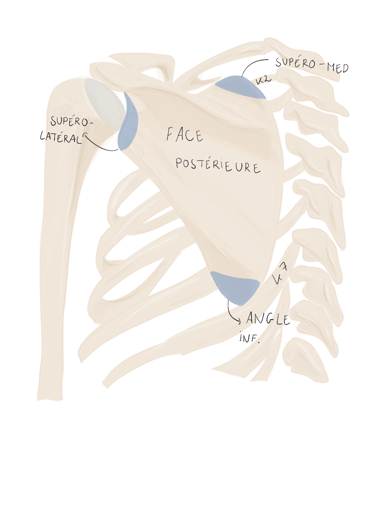

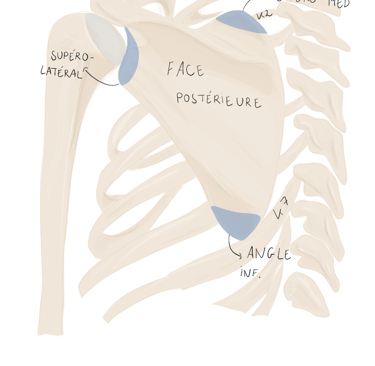

⁃ La scapula ⁃

∙Les faces∙

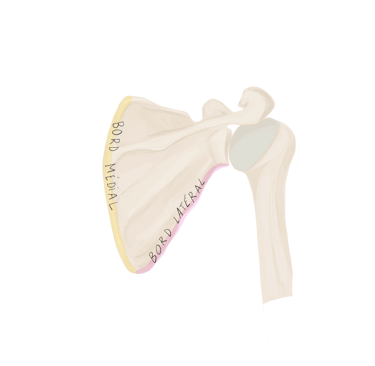

∙Les bords∙

∙Les angles∙

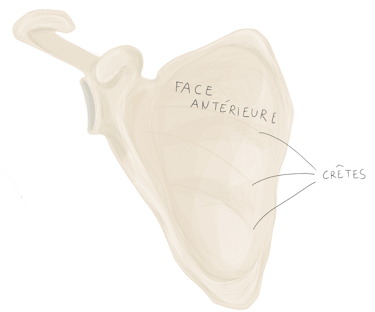

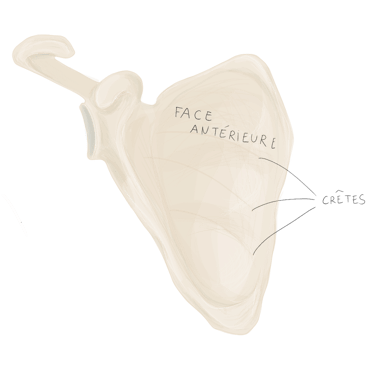

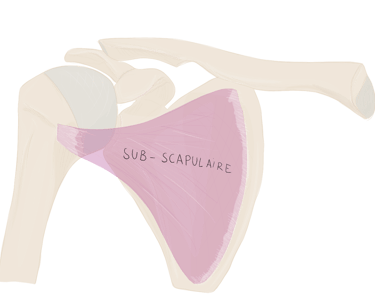

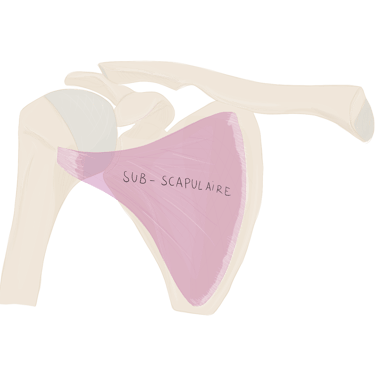

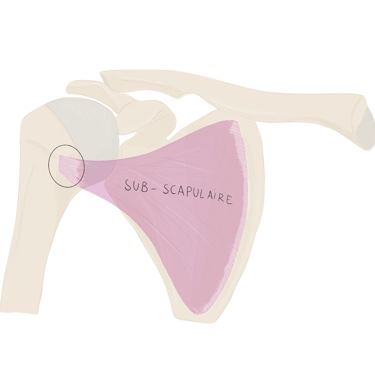

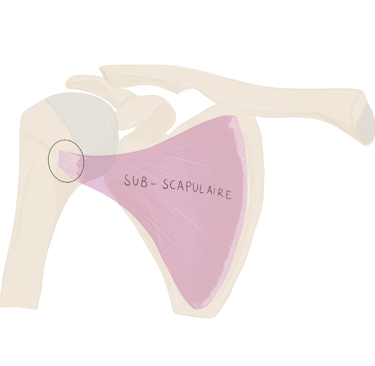

La face antérieure :

Excavée dans presque toute son étendue

Présente 3 ou 4 crêtes qui rayonnent du col de la scapula vers le bord médial de l'os → insertion du muscle sub-scapulaire

Sur le bord médial insertion du dentelé antérieur

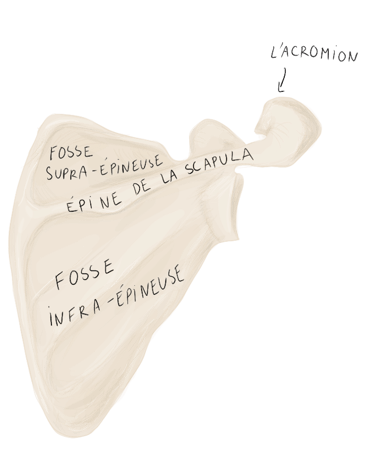

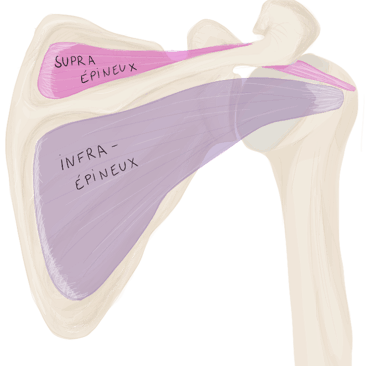

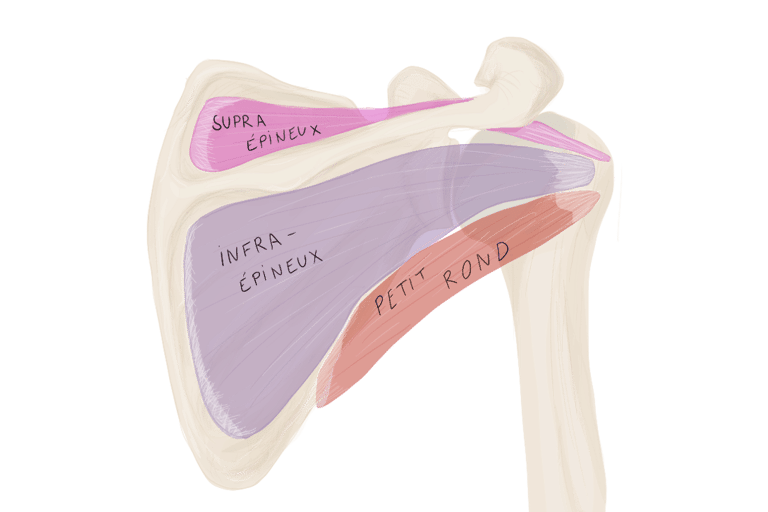

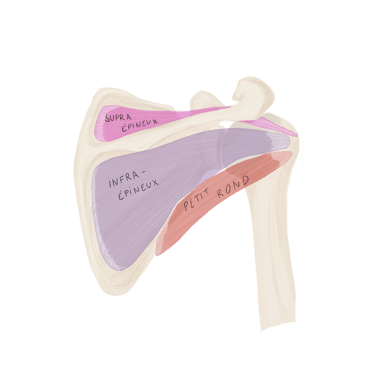

La face Postérieure :

Divisée en 2 parties par une saillie transversale : l'épine de la scapula → se prolongeant par l'acromion

Dans le 1/4 supérieur au-dessus de l'épine : fosse supra épineuse → s'insère le supra - épineux

Dans les 3/4 inférieurs sous l'épine : fosse infra-épineuse → insertion du muscle infra-épineux

Le bord médial :

Fait suite à la lèvre supérieure du bord postérieur de l'épine

Insertion :

Élévateur de la scapula : dans la partie supérieure au-dessus de l'épine

Les rhomboïdes : en dessous de l'épine

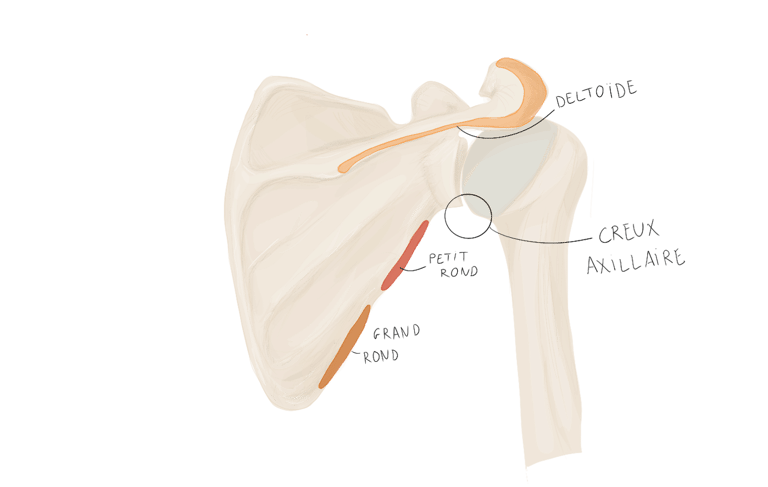

Le bord latéral :

Le bord axillaire → proche du creux axillaire

Insertion de haut en bas :

Le petit rond

Le grand rond

Prolonge en dehors et en avant la lèvre inférieure du bord postérieur de l'épine de la scapula → insertion des faisceaux du deltoïde

Angle supéro-latéral :

Angle inférieur :

Situé niveau de la 7e côte

Insertion du grand dorsal

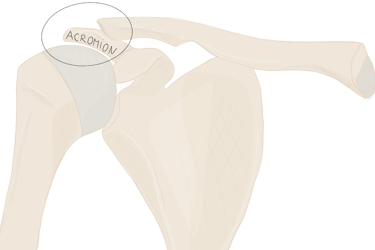

∙L'épine∙

L'épine de la scapula :

Lame osseuse triangulaire

Implantée transversalement sur la face postérieure de la scapula

À l'union 1/4 sup et des 3/4 inférieur : insertion trapèze et deltoïde

L'épine est prolongée en dehors par l'acromion sur lequel s'insère aussi le trapèze et le deltoïde

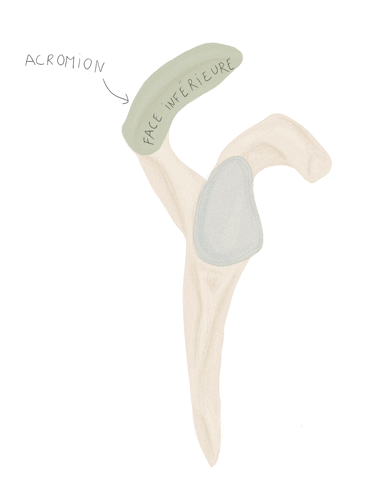

L'acromion :

Sur son bord médial présente une surface articulaire sur laquelle vient se poser l'extrémité latérale de la clavicule

forme : aplati en sens inverse de l'épine

Présente

2 faces : supérieure et inférieure

2 bords : externe et interne

∙L'acromion∙

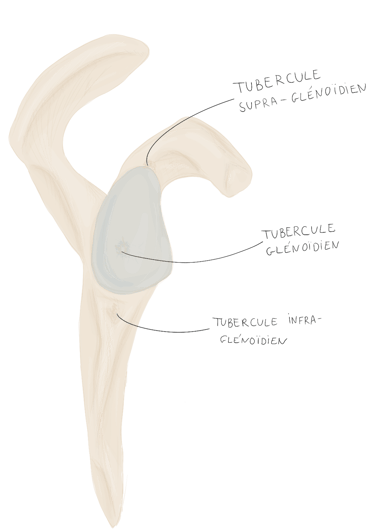

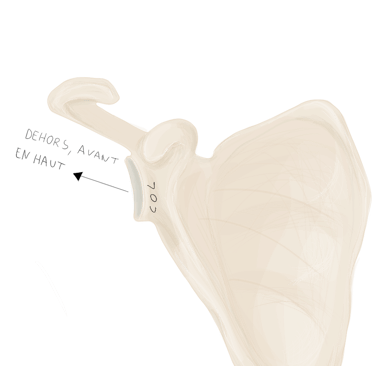

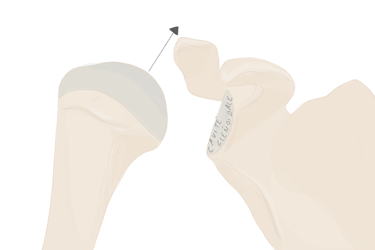

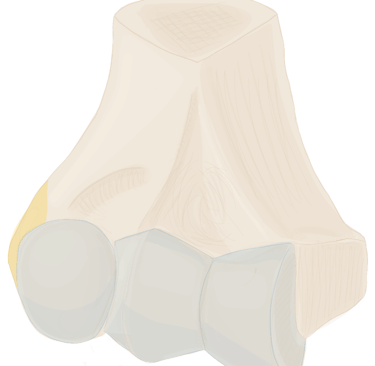

La cavité glénoïdale :

Surface articulaire, recouverte de cartilage, ovalaire, concave, à grosse extrémité caudale

Complétée par le bourrelet glénoïdien

Situation : portée par le col de la scapula

au-dessus tubercule supra-glénoïdien : insertion chef long du biceps brachial

Sous cette cavité : tubercule infra-glénoïdien insertion du long chef du triceps brachial

Regarde : en dehors, en avant et légèrement en haut

S'articule : avec la tête humérale

Au centre de la cavité : tubercule glénoïdien

∙La cavité glénoïdale∙

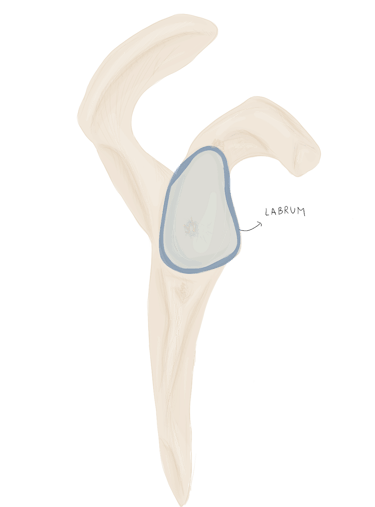

Le labrum :

Fibro-cartilage, triangulaire à la coupe

3 faces : osseuse, capsulaire et articulaire

Adhère au rebord glénoïdal et améliore la congruence

Donne insertion à tendon sur sa face capsulaire :

Le biceps au niveau céphalique

Le triceps au niveau caudal

∙Le labrum∙

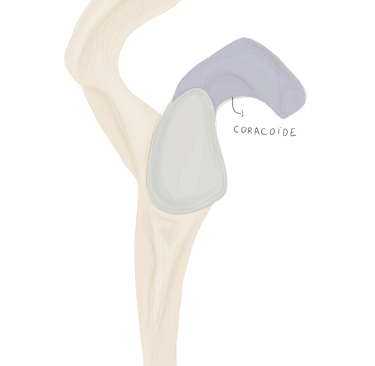

∙Le procesuss coracoïde∙

Le processus coracoïde :

Implanté entre le tubercule supra-glénoïdien et l'incisure supra- scapulaire

Forme : demi-doigt fléchi : insertion

petit pectoral

le court chef du biceps brachial

la coraco-brachial

les ligaments conoïdes et trapézoïdes

Présente 2 segments : un vertical à base large / un autre horizontal

Angle supéro-médial :

Situé niveau de la 2ᵉ côte

Insertion : élévateur de la scapula

- vue postérieure gauche -

- vue antérieure gauche -

- vue postérieure -

- vue postérieure -

- vue postérieure -

- vue antérieure -

- vue supérieure -

- vue antérieure gauche -

- vue postérieure -

Généralités :

Os plat, pair, non symétrique

Forme : triangulaire

Contribue à former en arrière la ceinture scapulaire

Situation : amarrée sur la paroi thoracique postérieure, recouvre la partie supéro-latérale de la 2ᵉ à la 7ᵉ côte

Présente :

2 faces : antérieure, postérieure

3 bords : supérieur, médial et latéral

3 angles : supéro-médial, supéro-latéral et inférieur

L'épine de la scapula

L'acromion

La cavité glénoïdale

Le labrum

Le processus coracoïde

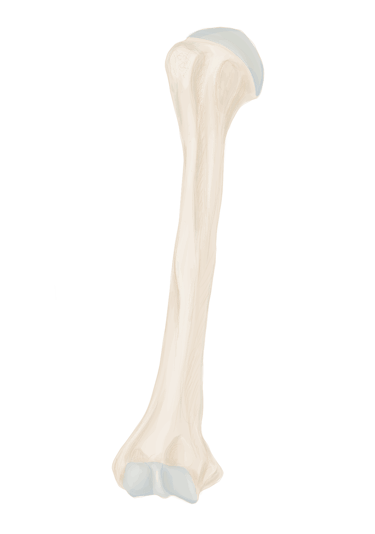

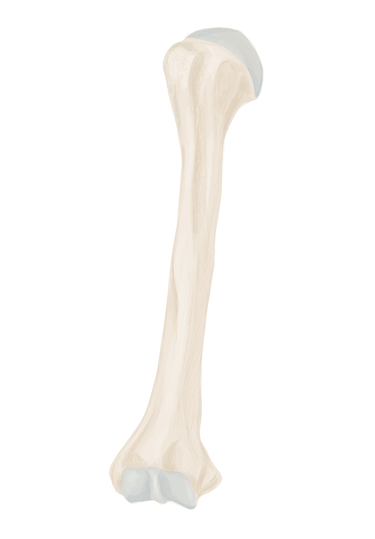

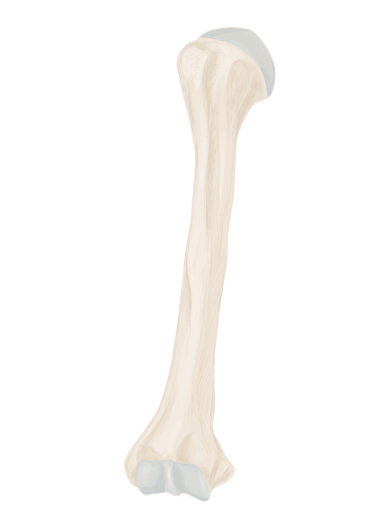

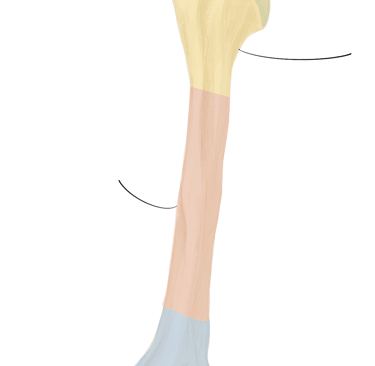

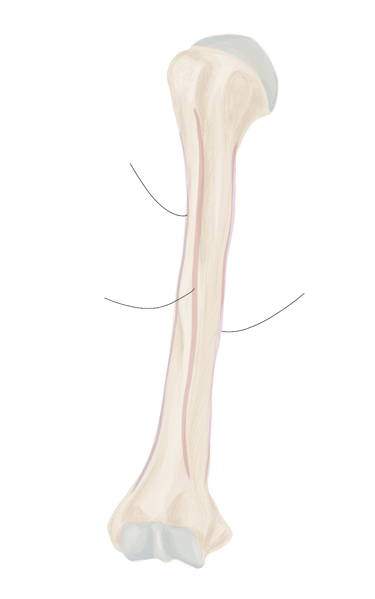

∙L'humérus∙

Généralités :

Os pair, non symétrique, long

Articulé avec la scapula en haut et l'ulna et le radius en bas

Le corps : rectiligne et irrégulièrement cylindrique, ce qui permet de lui décrire :

3 bords

3 faces

Forme le squelette du bras

S'oriente avec la tête en haut et en dedans

Présente une diaphyse et épiphyse

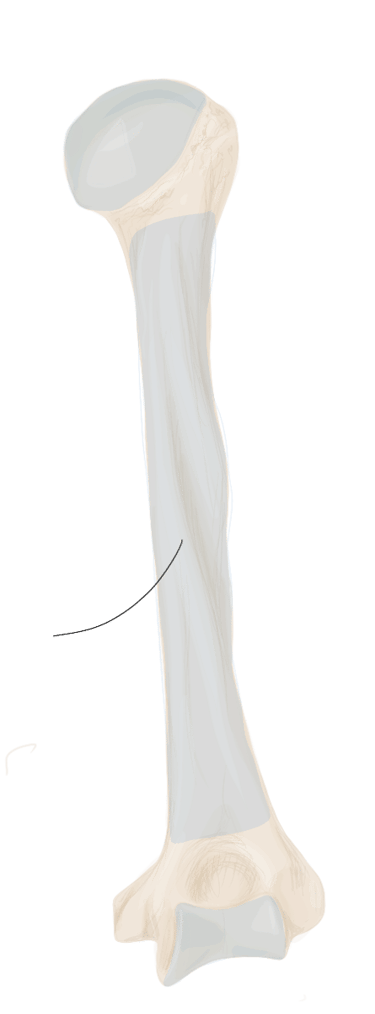

✶ L'épiphyse supérieure ✶

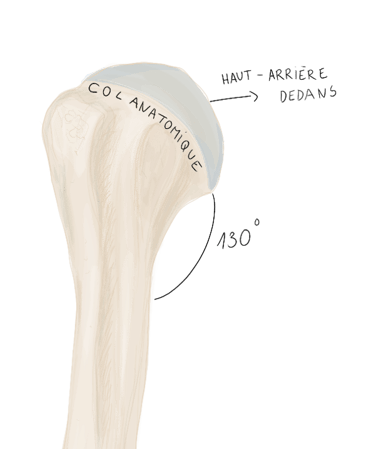

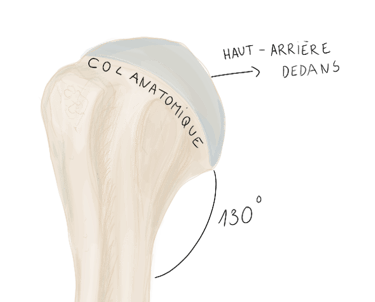

1/3 de sphère : 120° d'arc articulaire

Limité en dehors : par le col anatomique

Recouvert de cartilage

S'articule avec la cavité glénoïdale de la scapula par l'intermédiaire du labrum

Regarde en haut, en arrière et en dedans

De face, angle d'inclinaison de 130°

De profil, angle de déclinaison de 30°

La tête humérale :

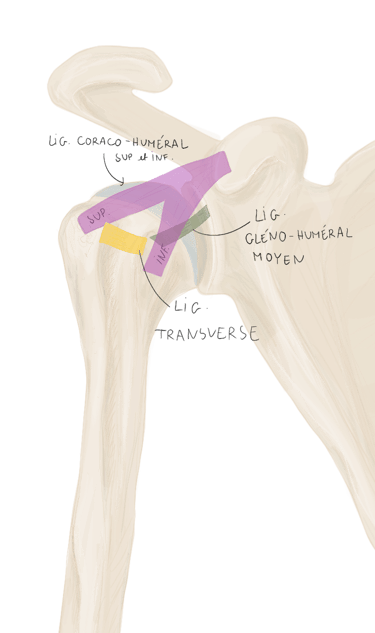

Le tubercule majeur de l'humérus :

Description :

Situation : en avant et en dehors de la tête, sur le prolongement de la partie latérale du corps de l'humérus

Insertion :

Du ligament huméral transverse sur la face antérieure

Le ligament coraco-huméral supérieur sur la face supérieure

Le muscle supra-épineux sur la face supérieure

Le muscle infra-épineux sur la face postéro-supérieure

Le petit rond sur la face postérieure

Le tubercule mineur :

Situation : face antérieure de l'os, en dedans du tubercule majeur dont il est séparé par la gouttière bicipitale

Insertion :

le sub- scapulaire

le ligament huméral transverse

le ligament gléno-huméral moyen

La gouttière bicipitale se prolonge en bas sur la face médiale de l'os entre les 2 tubercules

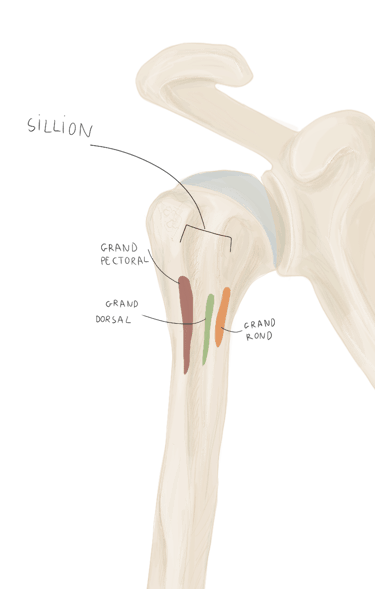

l'une donne insertion : grand pectoral

l'autre insertion : au grand rond

Ce sillon est oblique en bas et en dedans

Sillon transformé en : canal ostéo-fibreux par le ligament huméral transverse ⇾ formant le sillon bicipital :

Dans lequel passe : le tendon du long biceps brachial

Sur cette coulisse s'insère de devant en arrière :

Le grand pectoral, le grand dorsal, le grand rond

Sillon inter-tuberculaire :

La tête humérale

Le tubercule majeur

Le tubercule mineur

Le sillon inter-tuberculaire

Description :

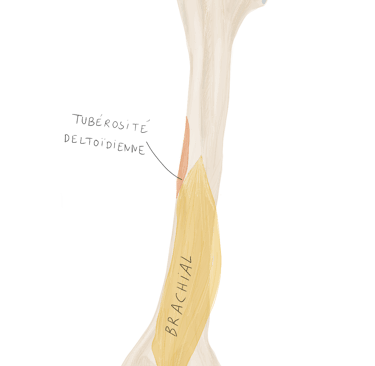

3 faces : latérale, médiale et postérieure

3 bords : antérieur, latéral et médial

Bord latéral

Vue antérieure :

Les faces :

Les Bords :

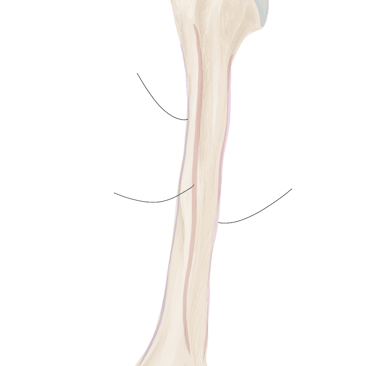

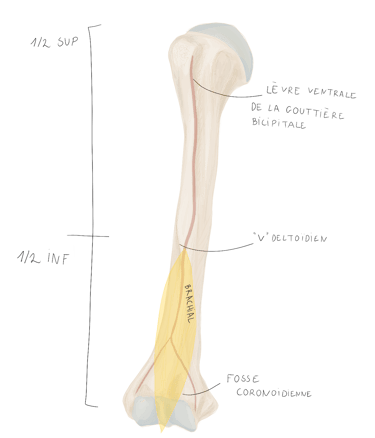

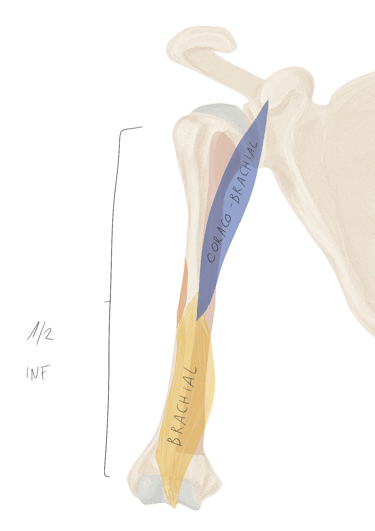

✶ La diaphyse ✶

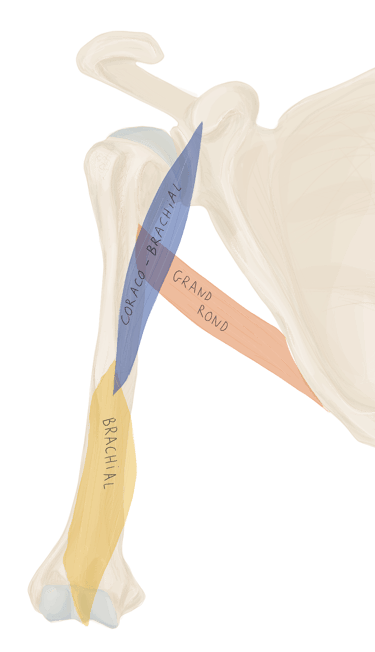

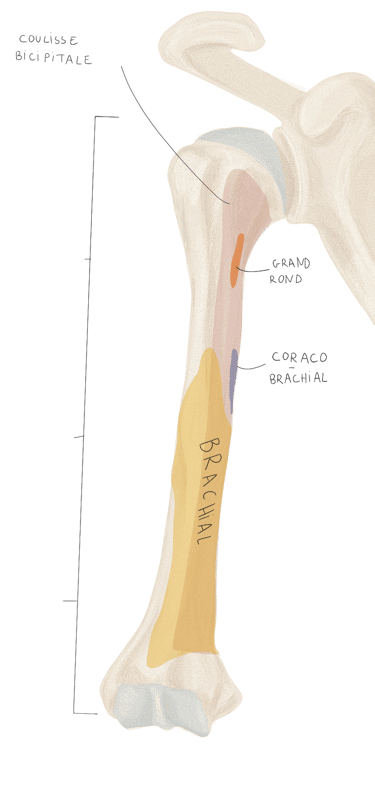

La face médiale :

Elle regarde : en dedans et en avant , Divisée en 4 :

Dans le 1/4 supérieur : délimité en dehors par la coulisse bicipitale : sur la lèvre médiale, insertion :

le grand rond

Dans le 1/4 moyen supérieur : insertion du muscle coraco-brachial

Dans les 1/3 inférieur : insertion du muscle brachiale

Les faces :

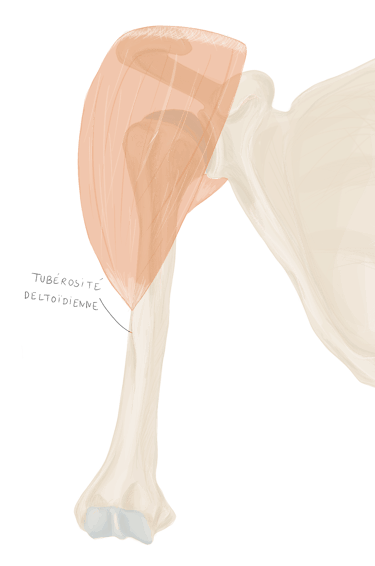

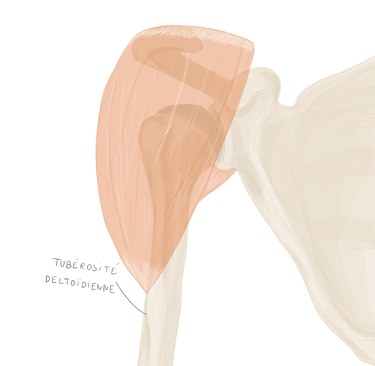

Face latérale :

Divisé en 4 :

Dans les 1/4 supérieur : sans insertion, sert surface de glissement pour le deltoïde

Dans le 1/4 moyen : présente une surface rugueuse en forme de V : insertion terminale du deltoïde sur V deltoïdien

Dans les 2/4 inf : insertion du muscle brachial / regarde en dehors et un peu en avant

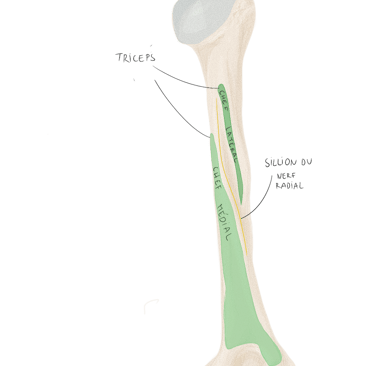

La face postérieure :

Divisé en 2 parties par une gouttière large et peu profonde :

→ oblique en bas et en dehors : la gouttière du nerf radial

la gouttière traverse les 1/3 moyen de la face postérieure de haut en bas et de dedans vers le dehors

Au-dessus de la gouttière : insertion du chef latéral du triceps brachiale

Sous la gouttière : insertion du chef médial du triceps brachiale

Les bords :

Le bord antérieur :

Rugueux dans la 1/2 supérieure : se confond :

En haut avec : la lèvre antérieure de la gouttière bicipitale

En bas avec : la branche antérieure du V deltoïdien

Dans sa 1/2 inférieure : bord ventrale mousse permet l'insertion du brachial

Niveau extrémité caudale, ce bord ventral se divise en 2 branches délimitant l'apophyse coronoidienne

Son 1/4 supérieur délimite la lèvre latérale de la coulisse bicipitale insertion au m. grand pectoral

Le 1/4 moyen supérieur est représenté par une branche du V deltoïdien

la 1/2 inférieur donne insertion du muscle brachial

Le bord médial :

En haut apparait peu

En bas : insertion du septum inter-musculaire médial en bas

dans sa 1/2 inférieure : insertion du brachial

sous cette insertion, sur le bord médial : insertion coraco-brachial

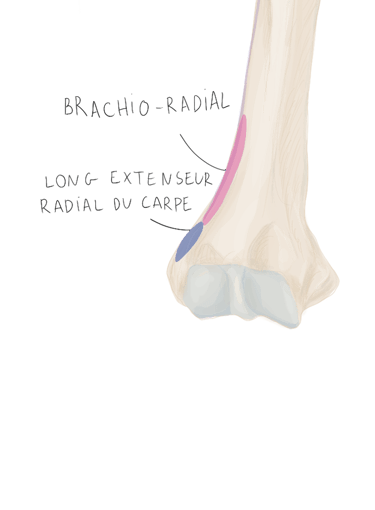

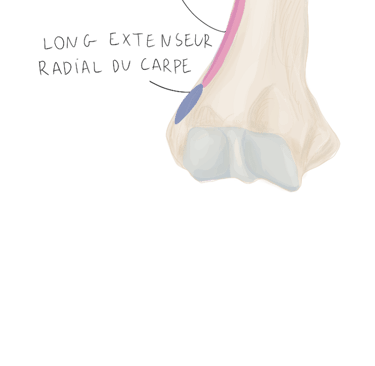

Le bord latéral :

En haut : apparait peu

Interrompu à sa partie moyenne par la gouttière radiale saillant en bas au-dessous de la gouttière

Insertion : Le septum inter-musculaire

le brachio-radial

en dessous : le long extenseur radial du carpe

Vue Postérieure :

Vue antérieure :

Face latérale

Face postérieure

Face médiale

Bord médial

Bord antérieur

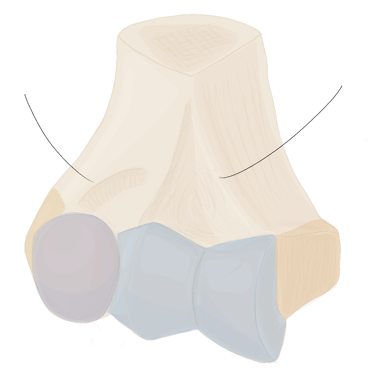

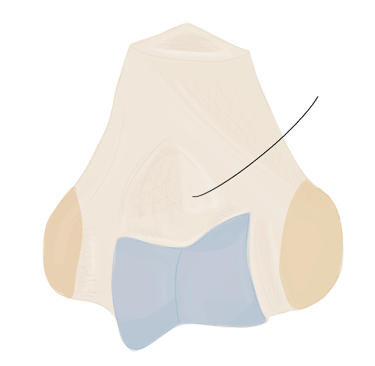

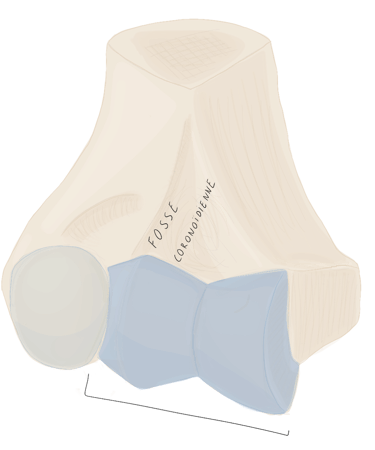

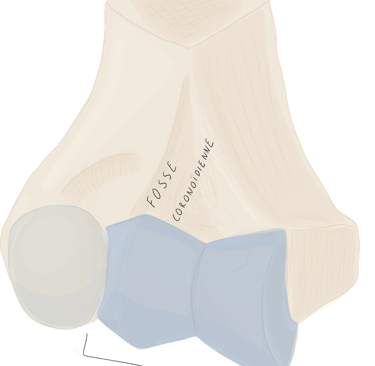

✶ L'épiphyse inférieure ✶

Description :

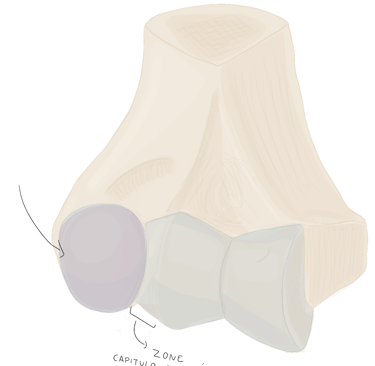

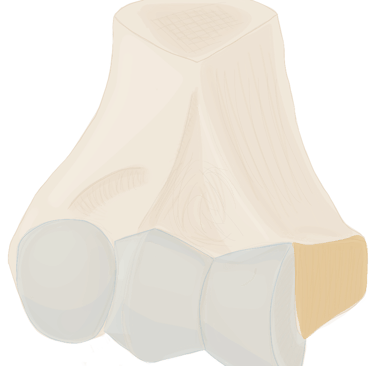

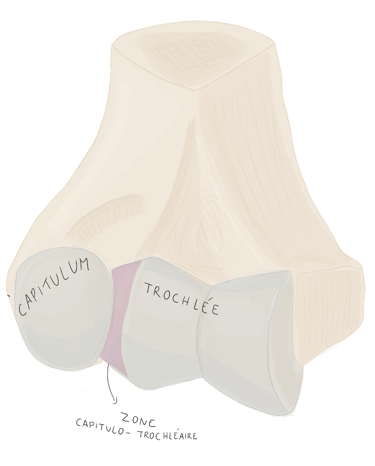

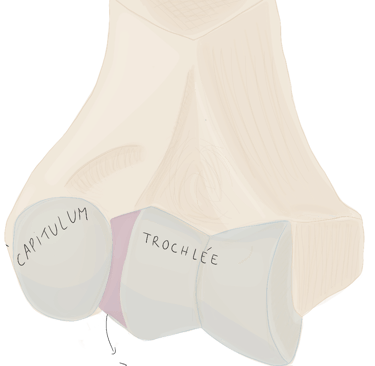

La trochlée

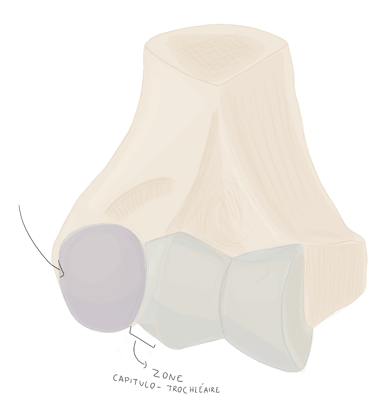

En dehors de la trochlée : le capitulum

→ entre ces deux : zone capitulo trochléaire

Se chaque côté : épicondyle médial et latéral

S'aplatit d'avant en arrière et s'élargi, formant : la palette humérale

Le corps huméral se bifurque en 2 colonnes délimitant 3 fosses :

Olécranienne en arrière

Radiale et coronoïdienne en avant

Fosse radiale

Fosse coronoïdienne

Fosse olécrânienne

Vue antérieure :

Vue Postérieure :

La trochlée :

Forme : segment de poulie qui s'enroule autour du bord inférieur de la palette, et en forme de diabolo avec 2 joues asymétriques (la joue médiale plus large que la latérale)

Gorge de 330° d'arc articulaire : orienté

en avant : oblique en bas et en latéralement

en arrière : est plus oblique

→ trajet hélicoïdal qui explique la correction du valgus physiologique en flexion

S'articule avec l'incisure trochléenne de l'ulna

Surmontée en avant par : la fosse coronoidienne

Surmontée en arrière par : la fosse olécranienne

Le capitulum :

Segment de sphère de 180° applati

Situé : en dehors de la trochlée et de la zone capitolo-trochléaire

Recouvert de cartilage et répond à la fovéa de la tête radiale

Épicondyle médial :

Saillie osseuse

Situation : en dedans de la trochlée

Insertion dessus des épicondyliens médiaux :

les fléchisseurs et pronateur du poignet

et le ligament collatéral médial du coude

La face postérieure est transformée en une gouttière olécranienne médiane dans laquelle passe le nerf ulnaire

Zone capitulo-trochléaire :

Situation : en dehors de la trochlée et en dedans du capitulum

S'articule : avec le biseau de la tête radiale

Forme : segment de cône à base trochléenne et sommet fictif au milieu du capitulum

Orientation des surfaces :

Dans plan frontal : l'axe capitulo-trochléen :

Oblique en bas et en dedans

Dans le plan horizontal regarde en avant et en dehors par rapport à un axe transversal qui passerait par la tête humérale

Dans le plan sagittal : déportée vers l'avant

L'épicondyle latéral :

Saillie osseuse

Situation : en dehors du capitulum

Insertion dessus : sur la face antérieure :

les épicondyliens latéraux qui sont les extenseurs et supinateurs du poignet

le ligament collatéral latéral

Épicondyle médial

Épicondyle médial

La trochlée

Épicondyle latéral

La trochlée

Épicondyle latéral

Vue Postérieure :

Vue antérieure :

Le capitulum

Tête radiale

Épicondyle latéral

Zone capitulo-trochléaire

Épicondyle médial

Trochlée

Incisure trochléenne

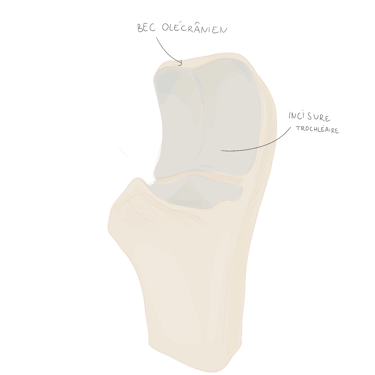

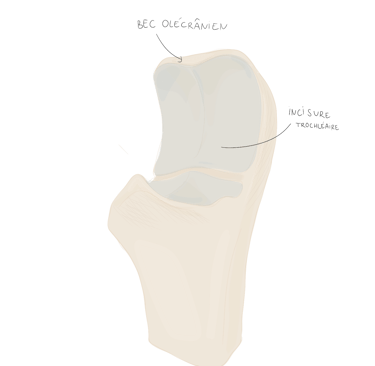

Bec olécrânien

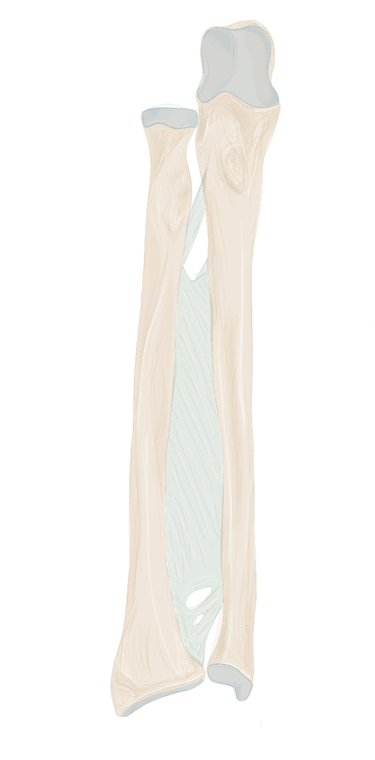

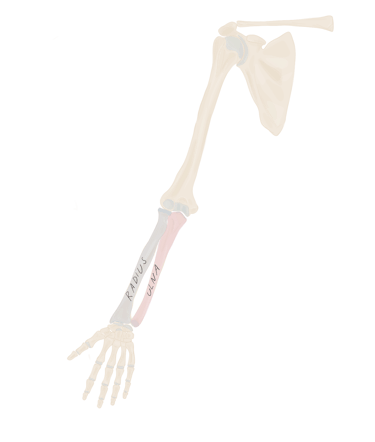

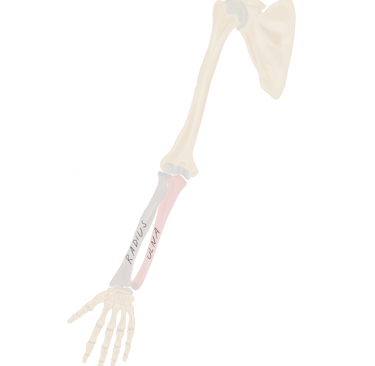

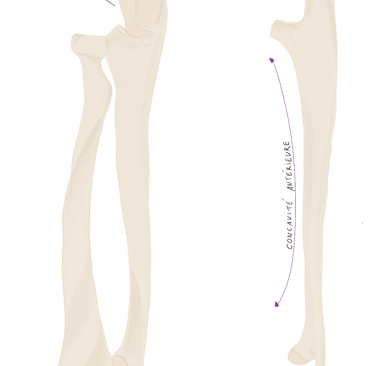

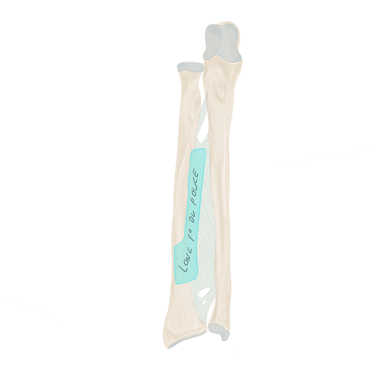

L'ulna :

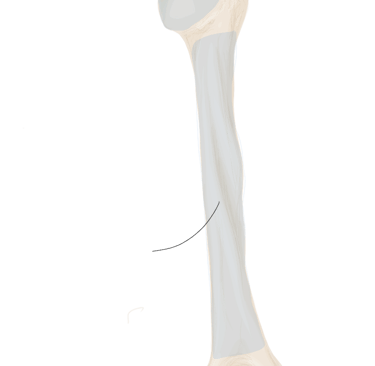

Généralités :

Os long, pair, non symétrique

Forme avec le radius le squelette de l'avant-bras : situé médialement

Orientation : la grosse tubérosité (forme de clé anglaise) ouverte en haut et en avant

Corps présente une courbure à concavité antérieure

Plus volumineux en haut que en bas

Prismatique triangulaire dans ses 3/4 supérieur

cylindrique dans son 1/4 inférieur

Présente : 3 faces et 3 bords

Elle est constituée de 2 processus :

L’un vertical : l’olécrane

L’autre horizontal et antérieur : le processus coronoïde

L’olécrane :

Il surmonte la partie postérieure de l’ulna. On lui distingue :

Une face POST : convexe rugueuse et triangulaire à sommet INF

Insertions du fléchisseur ulnaire du carpe et de l’extenseur ulnaire du carpe.

Une face ANT articulaire : -> l’incisure trochléenne. C’est le plan vertical de l’incisure trochléenne de l’ulna,

Articulaire avec : la trochlée humérale et elle est prolongée en haut par le bec olécrânien

Une face INF ou base

Une face SUP ou sommet : rugueuse en arrière

Insertions : triceps brachial et le ligament postérieur du coude.

Cette face se prolonge en avant pour former une saillie appelée : bec de l’olécrane.

Des faces latérales médiales et latérales

Insertions : les ligaments collatéraux médiaux et latéraux du coude : faisceaux postérieurs.

La face médiale : insertion au muscle fléchisseur profond des doigts.

Sur la face latérale : s’insère l’anconé

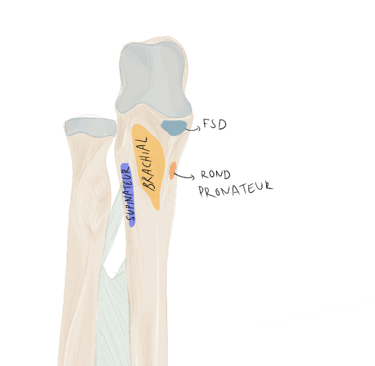

Le processus coronoïde :

Forme d’une pyramide quadrangulaire.

Le sommet, antérieur est appelé : bec du processus coronoïde.

La base est implantée sur la face ANT de l’ulna en avant et en dessous de l’olécrane.

Face supérieur : plan horizontal de l'incisure trochléenne de l’ulna, elle est articulaire avec la trochlée humérale et elle est prolongée en avant par le bec coronoïdien.

Insertion du ligament antérieur du coude.

Face antéro et inférieure rugueuse, on trouve

Insertion : du ligament collatéral médial du coude : faisceau antérieur

Le muscle fléchisseur superficiel des doigts

Le muscle rond pronateur

Le muscle brachial

La corde oblique

Face MED : rugueuse

Insertion : aux faisceaux ANT et moyen du ligament collatéral MED du coude.

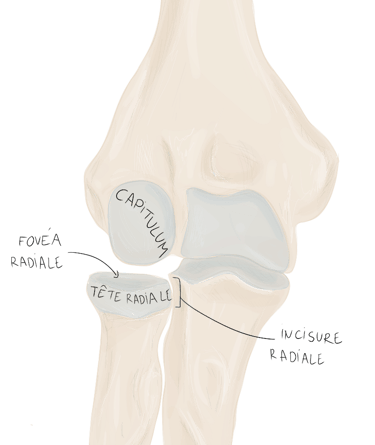

Face LAT : est creusée d’une surface articulaire elliptique à grand axe antéro-postérieur, concave en dehors, appelée incisure radiale de l’ulna.

Son bord POST : saillant, Insertion

Faisceau moyen du ligament collatéral LAT faisceau antérieur et moyen)

Ligament annulaire radial

Ligament carré

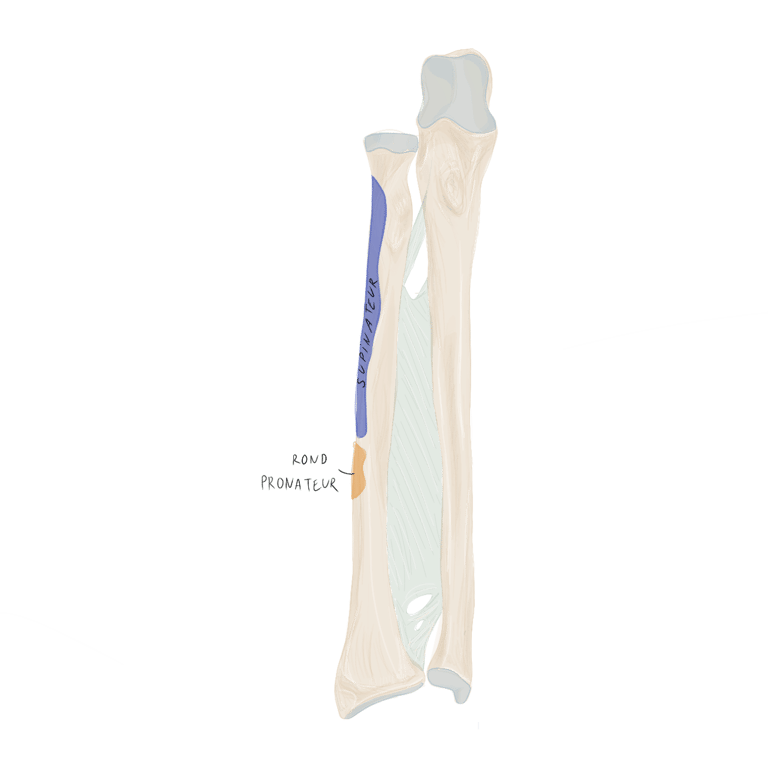

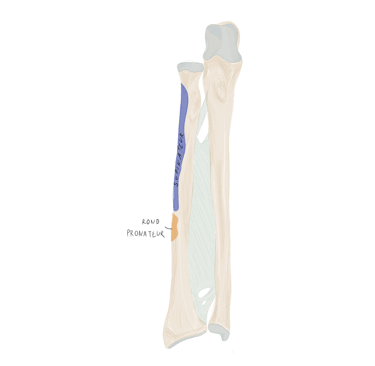

Muscle supinateur

L’incisure trochléenne

S’articule : avec la trochlée : elle présente une crête mousse médiane de 130° d’arc articulaire et de deux fossettes correspondant aux joues de la trochlée.

Elle regarde en avant et en haut selon un angle de 45° qui retarde aussi le contact osseux en flexion.

L’incisure radiale :

Situation : à la face LAT du processus coronoïde est légèrement concave (60° d’arc articulaire)

S’articule : avec la circonférence articulaire de la tête radiale.

Elle est en continuité par son bord SUP avec l’incisure trochléenne.

✶ L'épiphyse supérieure ✶

✯ Vue postérieure✯

✯ Vue antérieur olécrane ✯

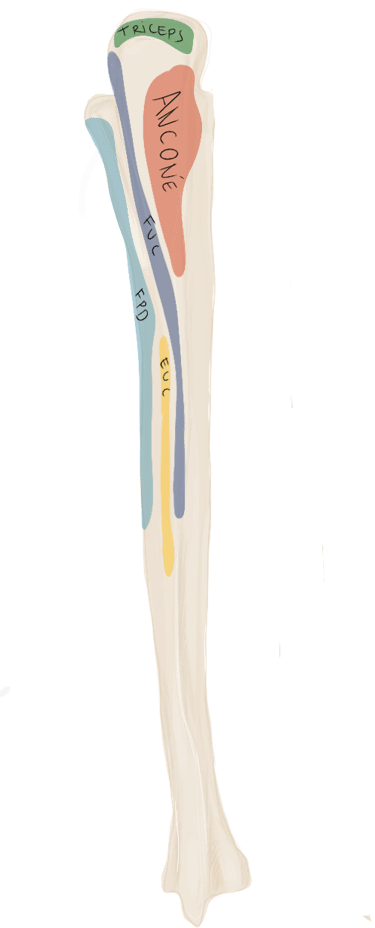

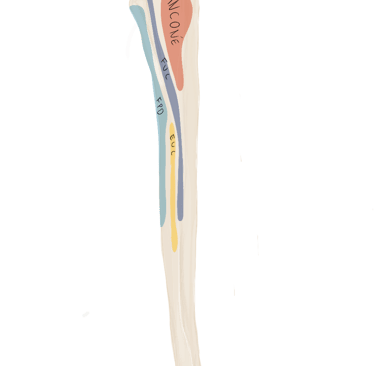

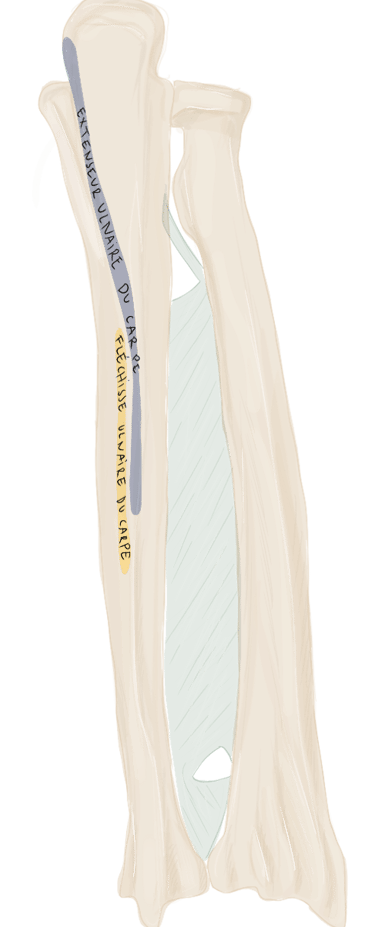

Les bords :

Le bord antérieur :

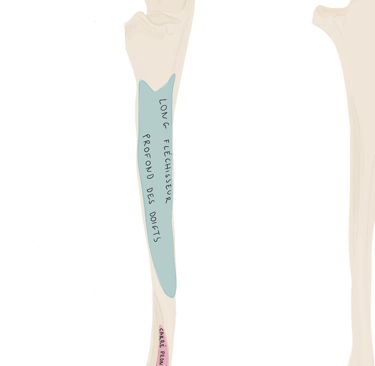

Sur ses 2/3 supérieurs : insertions du fléchisseur profond des doigts

Le bord Postérieur :

→ Crête ulnaire : est sous-cutané, insertion :

Versant médiale : FUC

Versant latéral : EUC

Ce bord postérieur se bifurque dans sa partie supérieure et se perd au niveau de la styloïde ulnaire à sa partie inférieure

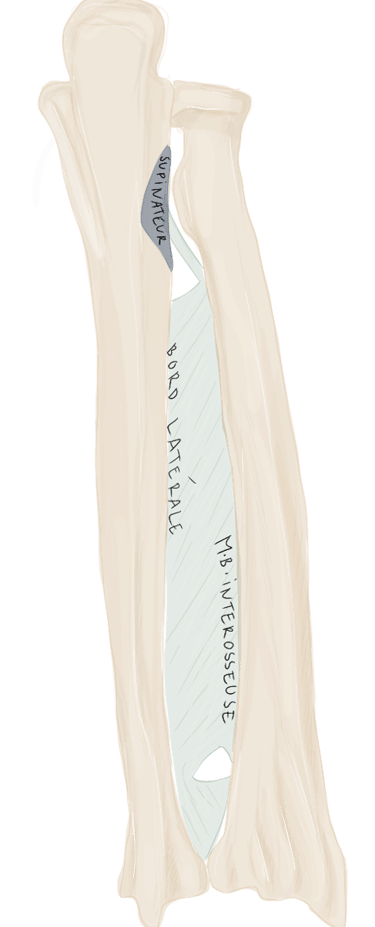

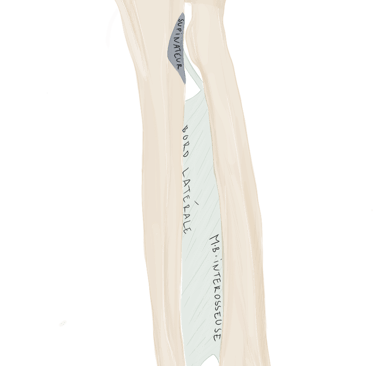

Le bord latéral :

C'est le bord interosseux

insertion de la membrane interosseuse

insertion les 2 chefs du supinateur

✶ La diaphyse ✶

Les faces :

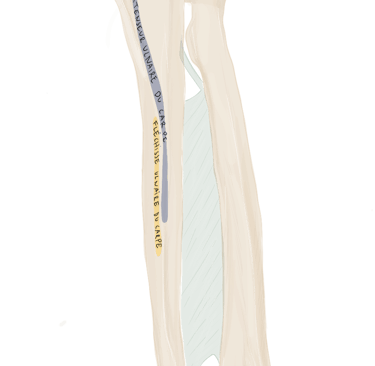

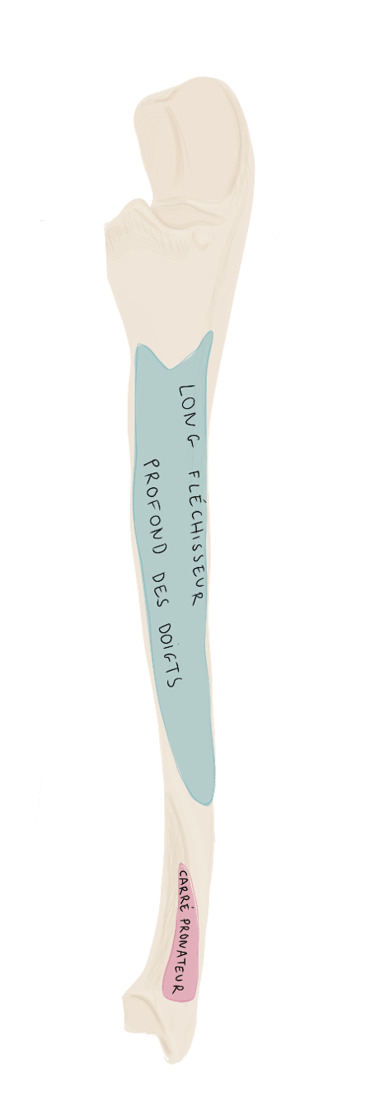

La face antérieure :

Antéro-latéral

légérement excavé dans les 2/3 supérieur : insetion du LFD

Arrondie dans son 1/3 inférieur : insertion du carré pronateur

La face médiale :

Dans ses 2/3 supérieur insertion : LFPD

Face sous cutané

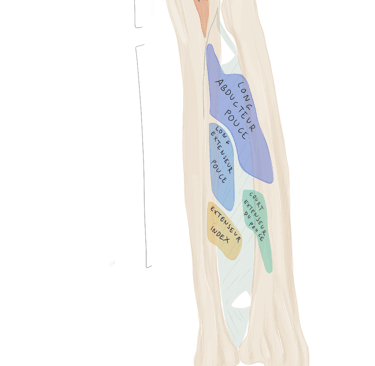

La face Postérieur :

Postéro-latérale : divisé en 2 par une crête longitudinale :

crête oblique dans les 1/4 supérieurs et 3/4 inférieur : donc oblique en bas et en arrière

au-dessus de la crête : insertion anconé

en dessous de la crête : crête verticale, insertion :

de haut en bas du long abducteur du pouce

court extenseur du pouce

Le long extenseur du pouce

L'extenseur de l'index

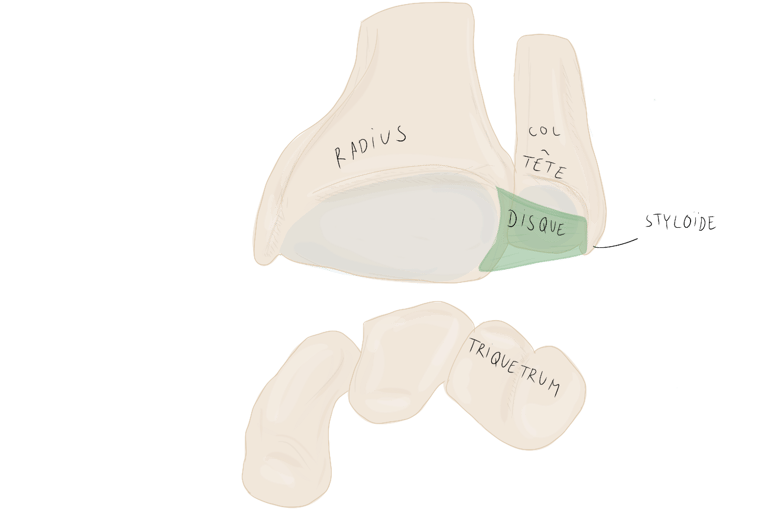

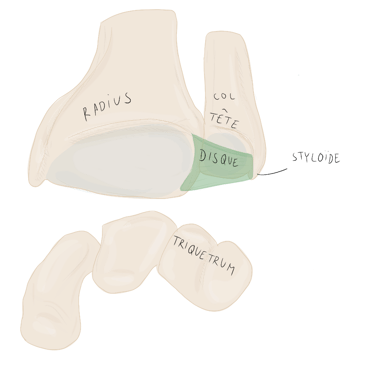

✶ L'épiphyse inférieur ✶

Tête ulnaire Composé :

Le col :

Il porte la tête

La tête :

Sa partie antéro-latérale est articulaire : avec l’incisure ulnaire du radius.

Sa partie postéro-médiale est occupée

par le passage du fléchisseur ulnaire du carpe en avant

et de l’extenseur ulnaire du carpe

La face inférieure est articulaire avec la face supérieure du disque radio-ulnaire distal, lui même articulaire avec le condyle carpien (le triquétrum).

La styloïde :

Située : en dedans et en arrière de la tête

elle prolonge la partie postéro-médiale de la tête.

Dessus s’insère le disque articulaire radio-ulnaire distal et le ligament collatéral médial du poignet.

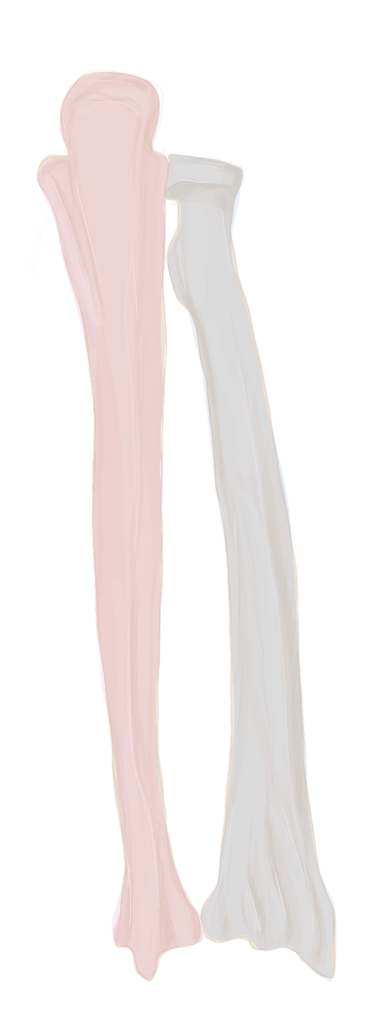

Le radius :

Généralités :

Son corps décrit une courbe telle qu’il est à la fois concave en dedans et en avant.

Os long, pair, non symétrique, il forme avec l’ulna le squelette de l’avant-bras : c’est l’os latéral

Il s’articule : en haut avec l’humérus et l’ulna, en bas avec le condyle carpien et l’ulna par l’intermédiaire du disque radio-ulnaire distal.

On l’oriente avec la grosse tubérosité en bas, la tête ronde en haut, la face inférieure de l’extrémité inférieure regarde en bas et en avant, la styloïde est en dehors.

Le radius tourne autour de l’ulna dans la prono-supination.

Il augmente de volume progressivement de haut en bas.

Il est prismatique et triangulaire et présente 3 faces et 3 bords.

Tête radiale

C’est une saillie articulaire plus volumineuse que le col.

La fovéa radiale : cupule, la face SUP de la tête du radius

S’articule : avec capitulum

Elle est ovalaire à grand axe oblique en dedans et en avant en position intermédiaire de prono-supination.

Noter que la hauteur de la tête radiale est plus grande en dedans qu’en dehors.

La circonférence articulaire de la tête radiale s’articule

avec l’incisure radiale

le ligament annulaire radial qui cravate la tête radiale.

Et une partie en croissant qu’on appelle le biseau radial qui s’articule à la zone capitulo-trochléaire de l’humérus.

Le col :

Il supporte la tête, il présente à sa partie inférieure de sa face antéro-médiale la tubérosité radiale

sur laquelle s’insère le : biceps brachial (saillie ovalaire a grand axe vertical, à la jonction col/corps, lisse en avant).

Sur le col on a aussi le débordement du muscle supinateur : chef superficiel et chef profond

✶ L'épiphyse proximale ✶

✶ La diaphyse ✶

Face antérieure

Elle s’étend en s’élargissant de la tubérosité bicipitale à l’extrémité INF de l’os, en dessous de la tubérosité radiale.

Elle donne insertion au :

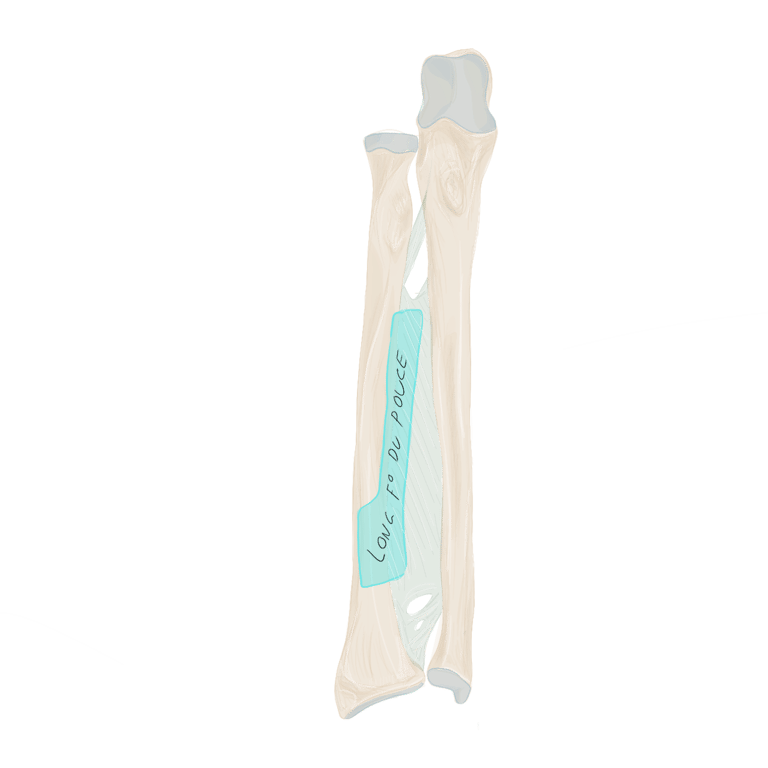

Long fléchisseur du pouce en haut et au carré pronateur en bas

✶ Les faces ✶

Face postérieure :

Crête mousse, oblique en bas et en dehors et qui sépare

le long abducteur du pouce LAP et (1/3 moyen) ( en desous le CEP)

le court extenseur du pouce CEP. 1/3 sup : rien

dans le 1/3 inf : rien.

Face latérale :

Convexe et arrondie.

1/3 supérieur avec :

l’insertion du chef profond du muscle supinateur (le muscle supinateur profond)

1/3 moyen insertion du rond pronateur

1/3 inférieur aucune insertion

✶ Les bords ✶

Bord antérieur :

Il s’étend :

de l’extrémité INF de la tubérosité bicipitale jusqu’à l’apophyse styloïde du radius.

Il est d’abord dirigé obliquement en dehors et en bas puis verticalement.

Le faisceau radial du fléchisseur commun superficiel des doigts s’y insère en haut.

Bord postérieur :

Il est arrondi et mousse.

Bord médial :

Ce bord est mince et tranchant et s’étend de la partie INF de la tubérosité radiale biccipitale jusqu’à l’extrémité inférieure de l’os où il se bifurque (à l’union du ¼ INF et des ¾ SUP).

A 4 ou 5 cm au-dessous de la tubérosité bicipitale s’insère la membrane inter-osseuse.

On y trouve l’insertion la membrane interosseuse et la corde (corde de Werbricht) oblique qui va renforcer la membrane interosseuse.

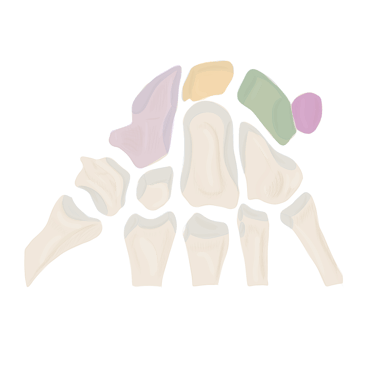

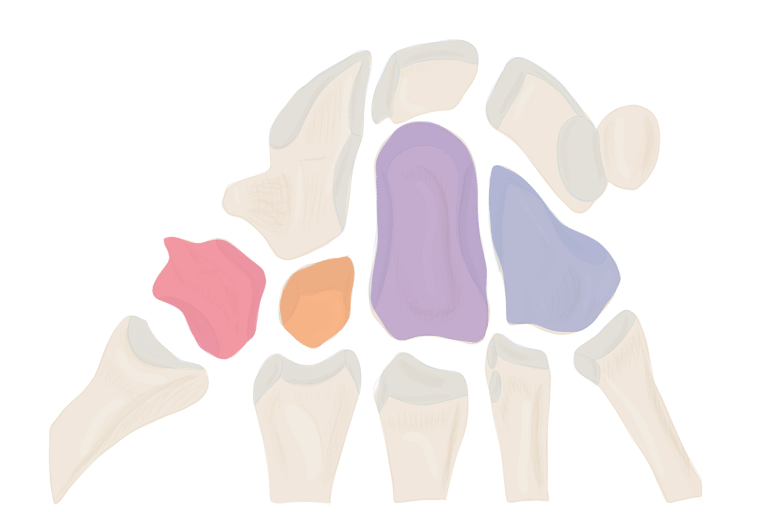

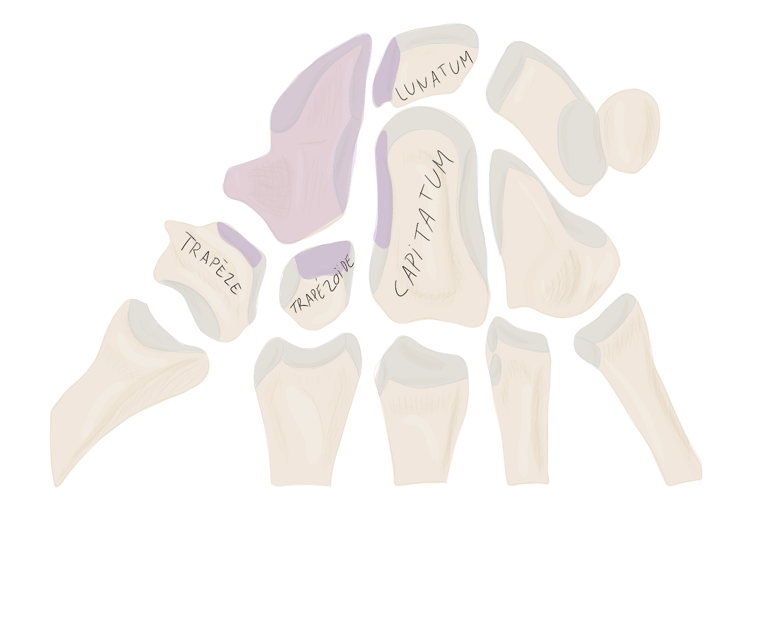

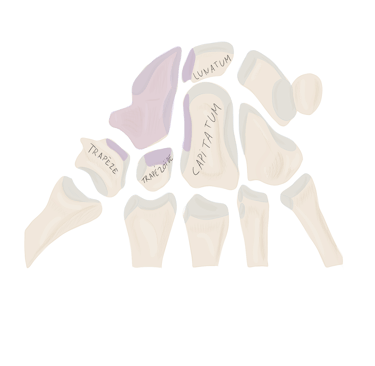

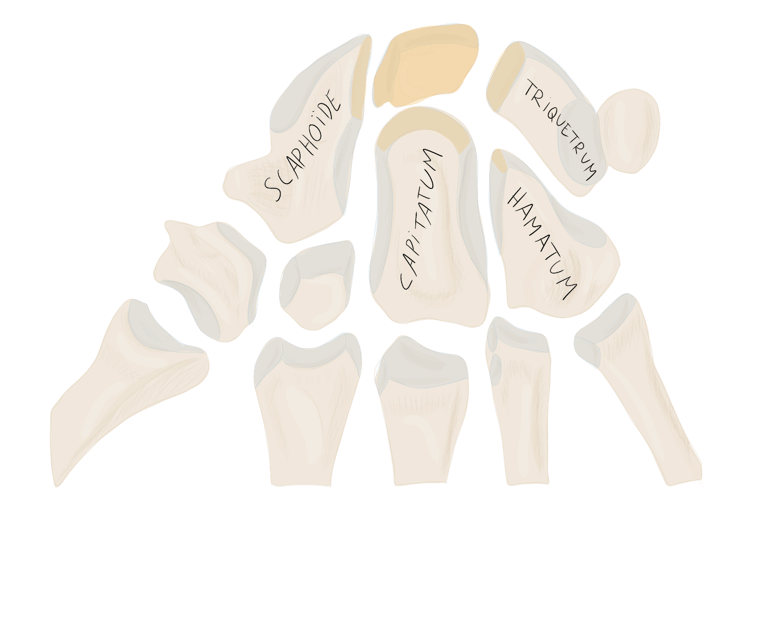

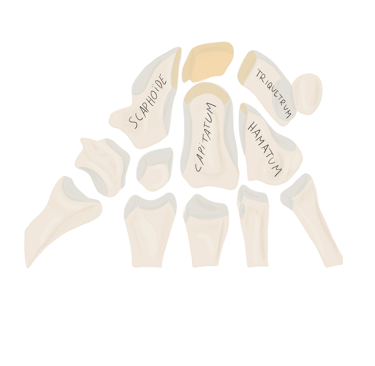

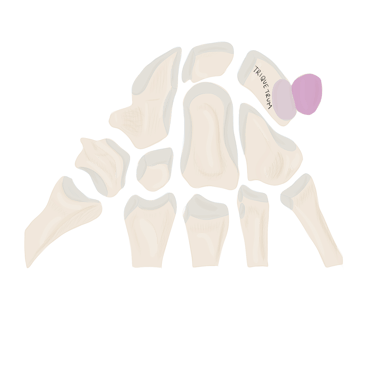

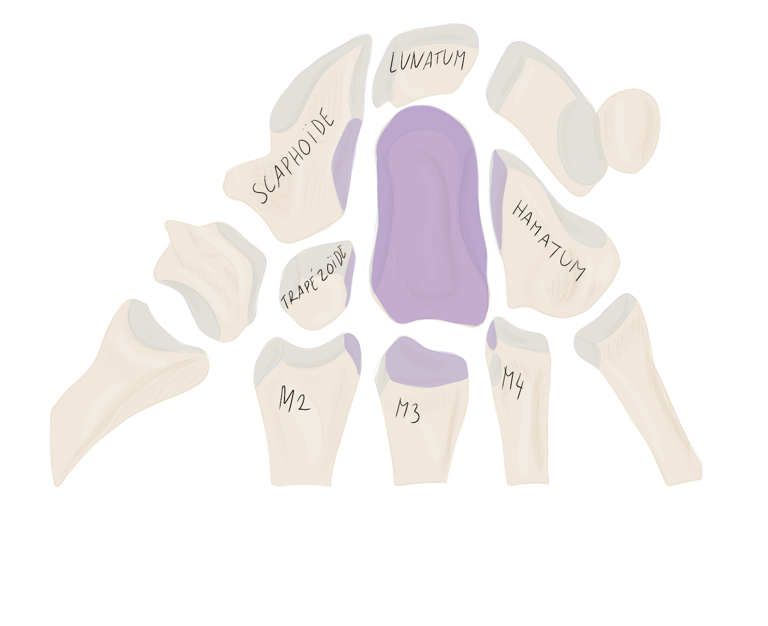

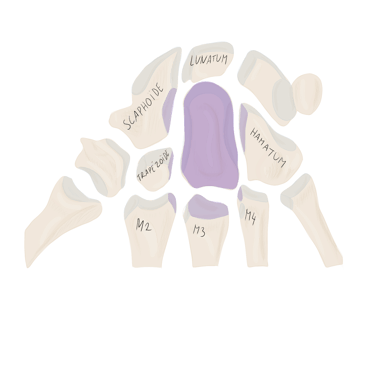

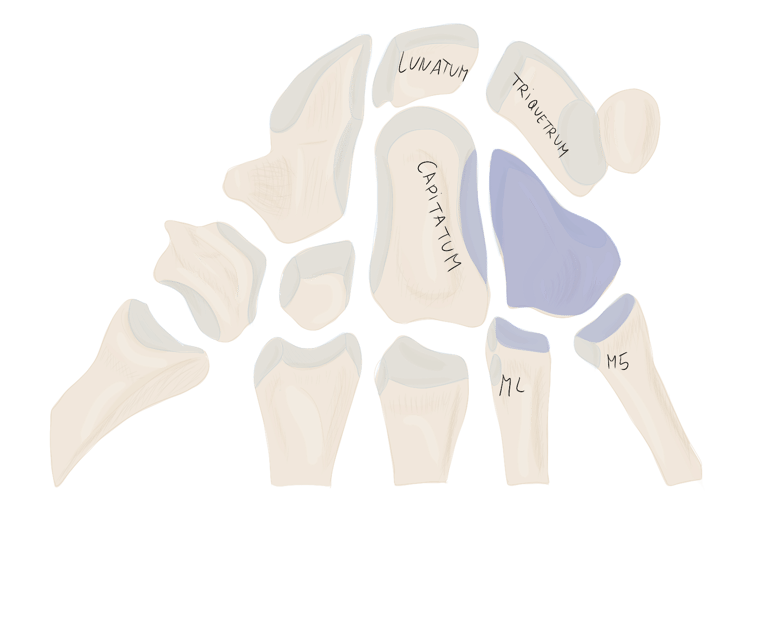

✧La première rangée du carpe ✧

Le scaphoïde :

Généralités :

C’est l’os le plus LAT de la 1ère rangée.

Articulé :

au dessus : avec le radius

en haut et en dedans : le lunatum

le capitatum en dedans et en bas,

le trapèze en bas et en dehors e

le trapézoïde en bas et en dedans.

Il pénètre la 2 rangée du carpe grâce à sa forme allongée et incurvée, d'où il tient son nom.

Cette forme en fait l'os le plus fracturé du carpe.

Il débute la colonne du pouce, est dirigé obliquement en bas en avant et en dehors, ce qui est visible sur une radiographie de profil.

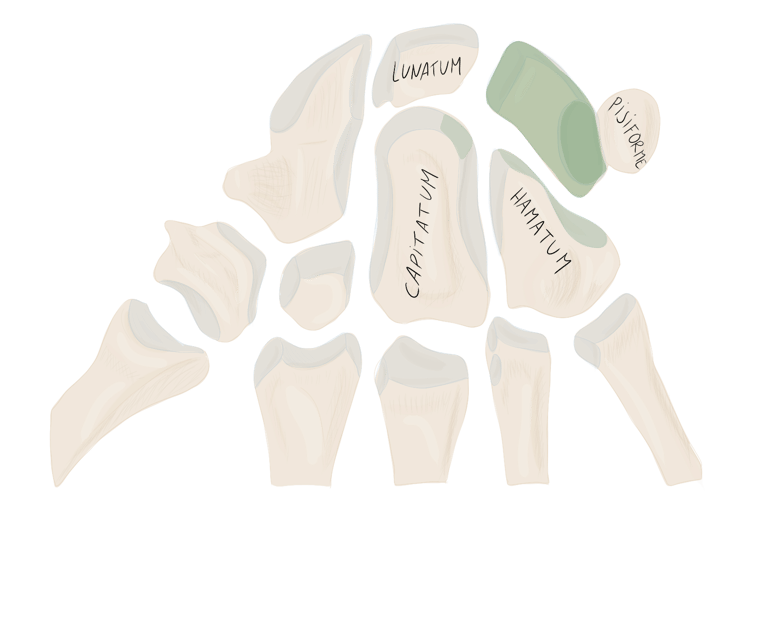

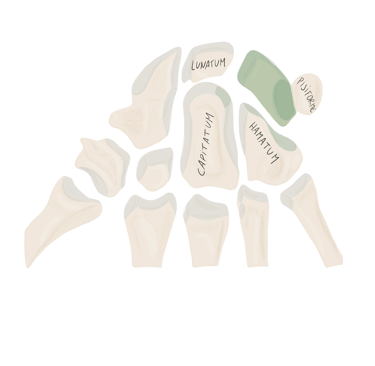

Le lunatum :

Généralités :

C’est l’os médian de la première rangée du carpe

Est situé dans l'axe de flexion extension : très mobile (dû à son faible système ligamentaire)

L'os qui se luxe le plus facilement :

Limité par la présence des ligaments scapho-triquetral ant. et post.

Peu vascularisé : s'il se casse, l'artère peut être rompue (risque de necrose)

S'articule :

La face supérieure : surface articulaire pour l'avant-bras : ellipsoïde

La face inférieure : articulaire avec la tête du capitatum

La face latérale : articulaire avec le scaphoïde

La face médiale : articulaire avec triquetrum

Sa partie toute inférieure : facette inconstante pour l'hamatum

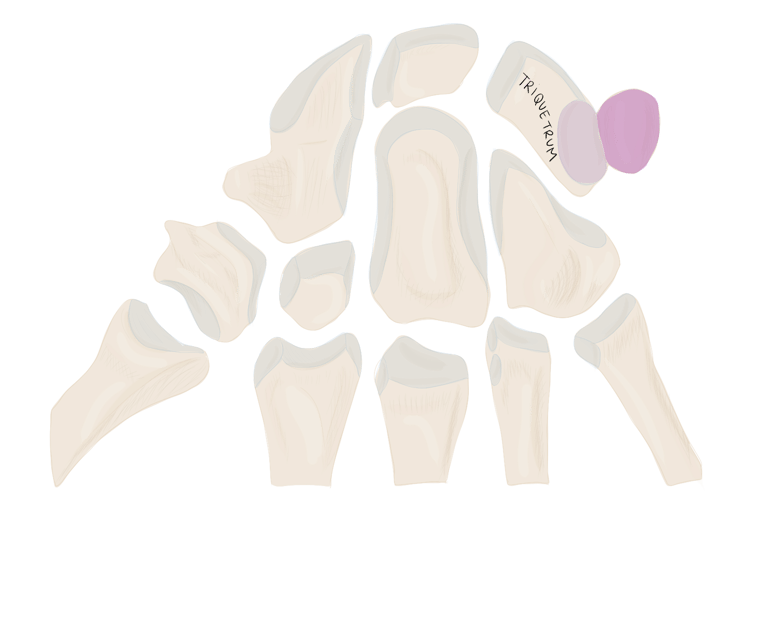

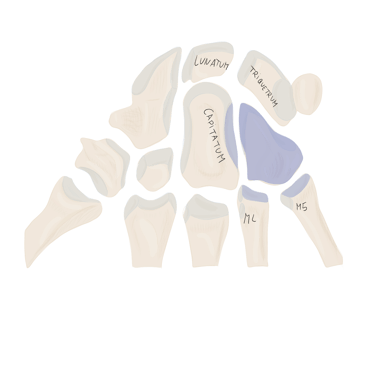

Le triquetrum :

Généralités :

C’est l’os médial de la 1 rangée.

Il tient son nom de sa forme de prisme triangulaire, mais, pour des raisons de commodité, on lui décrit 6 faces, comme à un cube.

S'articule :

Face antérieure : présente une facette articulaire pour le pisiforme : plane ovalaire à grand axe verticale

Face inférieure : s'articule avec l'hamatum

Face latérale : articulaire avec le lunatum

Face médiaele : présente un tubercule, insertion du ligament collatérale ulnaire

Le pisiforme :

Généralités :

C'est l'os le plus médial et antérieur de la 1ère rangée.

Il forme ainsi la limite supéro-médiale du canal carpien.

Très mobile, il a la forme d'un pois, d'où son nom.

Vu sa petite taille et sa morphologie, sa description est simplifiée à 2 faces et 2 extrémités.

S'articule :

Face antérieure : insertion FUC /en bas ABD du 5

Face postérieure : plane articulaire avec triquetrum

Face inférieure : insertion abducteur du 5

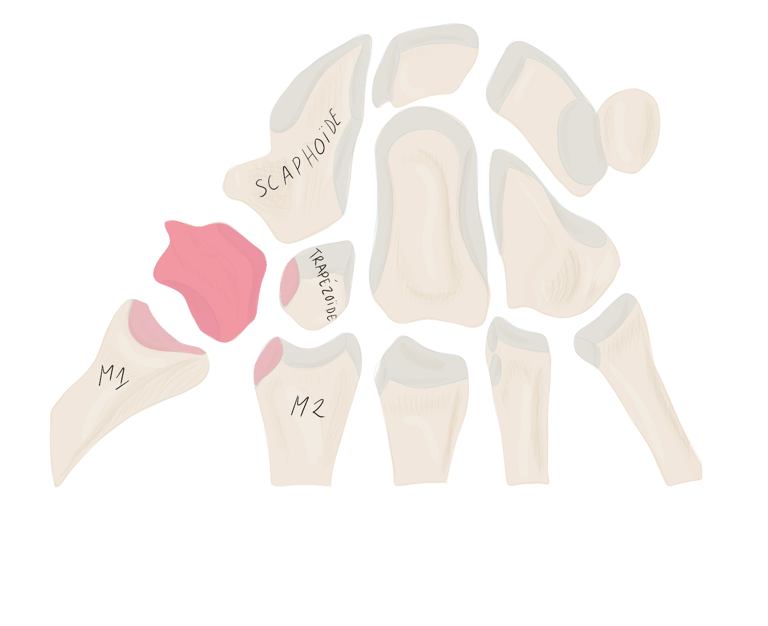

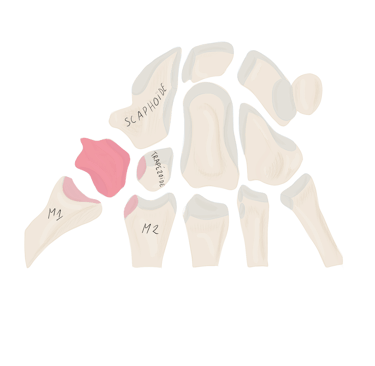

✧La deuxième rangée du carpe ✧

Le trapéze :

Généralités :

C'est l'os le plus latéral de la 2 rangée.

Sa caractéristique est d'offrir au pouce une surface articulaire d'un type différent des autres doigts.

S'articule avec :

En haut : le scaphoïde

En dedans et en haut : le trapézoide

En dedans et en bas : la base du 2ᵉ métacarpien,

En bas : la base du 1ᵉʳ métacarpien.

Il présente à sa face antérieur un tubercule sur lequel s’insère le ligament annulaire du carpe.

face antérieur : CFP

Le trapézoïde :

Généralités :

C'est un os de petite taille, placé en coin entre le trapèze et le capitatum.

Face antérieur : insertion : ADD du pouce / CFP

S'articule :

En haut : avec le scaphoïde (surface plane)

En bas : avec les 2 métacarpiens

Latéralement : avec le trapèze (surface plane)

Médialement : articulaire avec capitatum

Le capitatum :

Généralités :

C'est l'os médian de la 2 rangée du carpe.

Il occupe une position centrale (capitale) au sein de cet ensemble osseux.

Le capitatum présente une tête, un col et un corps, ce qui le fait comparer à un bouchon de champagne.

Toutefois, on le présente en lui décrivant 6 faces.

Face antérieur : Court ADD du pouce / CFP

S'articule :

En haut : tête convexe dans tous les sens qui s'articule avec la face inférieure du lunatum

En bas : répond aux 3 métacarpiens (M2/M3/M4)

Latéralement : avec le scpahoïde ( à sa partie supérieure) / trapézoïde ( à la partie inférieure )

Médialement : articulaire avec l'hamatum

L'hamatum :

Généralités :

C'est l'os médial de la 2ème rangée.

Il forme une saillie médiale pour la partie basse du canal carpien.

Bien que par commodité on l'assimile à un cube et lui décrive 6 faces, il a en vérité une forme proche de celle d'un prisme triangulaire.

Face antérieur : tubercule : hamulus, insertion sur la face : court flechisseur / opposant du 5

S'articule :

En haut : articulaire avec le triquetrum / parfois articulaire avec le lunatum

En bas : avec les 2 dernires métacarpiens ( M4 / M5)

Latéralement : avec le capitatum

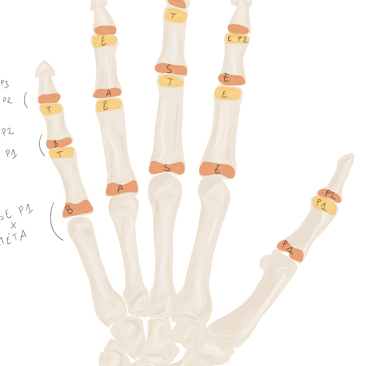

⁃ Les métacarpes ⁃

Généralités :

Sont aux nombres 5

Ce sont des os longs, pairs, non symétriques

Constitués chacun d’une base, d’un corps et d’une tête.

La base est articulaire avec un os de la 2ème rangée du carpe

La tête est articulaire avec la base de la première phalange du doigt correspondant.

⁃ Les phalanges ⁃

Généralités :

Au nombre de 3 par doigts :

P1 : proximal

P2 : intermédiaire

P3 : distal

sauf pour le pouce où il n’y en a que deux.

Ce sont des os longs, pairs et non symétriques

La base de P1 s’articule avec la tête du méta correspondant

La tête de P1 avec la base de P2

La tête de P2 avec la base de P3.

On peut considérer le poignet et la main en 3 colonnes :

La colonne radiale : comprend le radius avec le scaphoïde, le trapèze et le trapézoïde, le premier et le deuxième méta et premier et deuxième doigt.

C’est la partie de la main la plus mobile.

La colonne moyenne : comprend du lunatum, du capitatum, du 3ème méta et du 3ème doigt

c’est la moins mobile, celle autour de laquelle tout tourne.

La colonne ulnaire : comprend, l’ulna, le triquétrum et le pisiforme, l’hamatum et les 4ème et 5ème méta avec les doigts correspondants

c’est la partie qui serre.